介護現場の「レク」は、ゲーム形式や集団での活動を表しているのではありません。

「レクの時間だから何かをする」といったあいまいな活動にならないように、ご利用者一人ひとりに合わせた視点が求められます。

大切なのは、「なぜこの活動を行うのか」という明確な目的を持つことです。

もちろん、「楽しい」と感じられることは必要です。

しかし、同じ内容のレクリエーションでも、ご利用者によって、そのねらいや効果は異なります。

だからこそ、その方の状態や目的に合わせたアプローチが欠かせません。

「日常のレクリエーション化」と「レクリエーションの日常化」という2つの考え方があり、前者は、普段の生活の中に楽しみや生きがいを見出すこと。

後者は、それらの要素を自然に日々の暮らしに組み込んでいくことです。

まずは、目的を意識して、小さな取り組みから始めてみましょう。

大切な3つの 視点

心と体の健康づくり

生活機能の維持・向上を目的として、楽しく取り組める活動の中に、身体や認知機能のトレーニング要素を取り入れます。

無理のない形で継続することで、心身の健康促進につながります。

生きがいづくり

趣味や特技を生かしたレク活動を通じて、「できた!」「またやってみたい!」という前向きな気持ちを引き出すことができます。

この達成感や意欲は、自信や生きがいにつながり、日々の活力につながります。

社会参加の促進

地域のボランティアや子どもたちとのかかわりなど、外部と交流する活動を取り入れることで、孤立の予防や社会参加につながります。

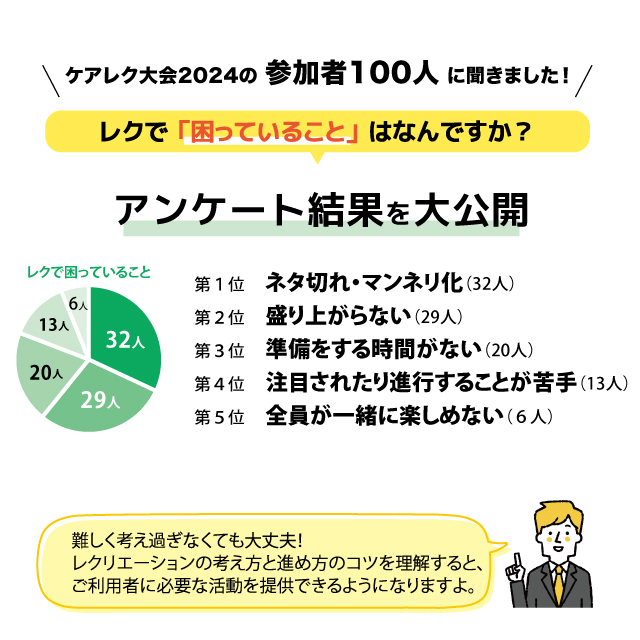

レクの悩みベスト5

ネタ切れ・マンネリ化 …はこう考える!

繰り返し行うレクは、ご利用者にとって安心して行える「定番」の活動です。

職員がマンネリだと感じていても、ご利用者にとって慣れ親しんだレクは、スムーズに取り組めることが多くあります。

大切なのは、誰がマンネリ化していて、「この活動で何を目指すのか」を明確にすること。

そして、効果が出ているのであれば、あえて同じメニューを続けることも十分に意味があります。

盛り上がらない …はこう考える!

ご利用者の反応を見て、「盛り上がった=良いレク」「笑顔が出なかった=失敗」と一喜一憂していませんか。

人によって楽しさの感じ方は異なりますし、心身の状態によって反応も変化します。

なにより大切なのは、「ご本人にとって意味のある時間になっているか」ということです。

まずは、「楽しませなきゃ」「盛り上げなきゃ」の呪縛から解放されましょう。

準備をする時間がない …はこう考える!

特別な道具がなくてもできる、すぐにできるレクの引き出しを持っておくと安心です。

例えば、しりとりや連想ゲーム、音楽に合わせて歌う、思い出を聞く「昔話インタビュー」など、会話を楽しみながら心が動く活動がおすすめです。

また、洗濯物を畳む、洗った食器を拭くなど生活動作につながる活動も、自然な形で自立支援に結び付く立派なレクリエーションです。

レクのグッズ作りや準備自体を活動にするのも効果的です。

“頑張りすぎない工夫”で、無理なく、ご利用者の活動の場を広げましょう。

注目されたり進行することが苦手 …はこう考える!

レクの主役はご利用者です。

職員がにぎやかに盛り上げることが、必ずしも必要とは限りません。

進行が得意でなくても、安心して参加できる雰囲気を作るだけで十分に意味があります。

レクの流れを簡単なメモなどにまとめておけば、緊張していても安心して進行できます。

どうしても人前で話すことに抵抗がある方は、道具の準備・配布、ご利用者への個別のサポート、記録など、裏方として活躍できるよう上司や同僚に相談してみましょう。

全員が一緒に楽しめない …はこう考える!

介護度の異なるご利用者に、一律に同じ活動をしていただくことは難しいかもしれません。

大切なのは、“その人が、自分のペースで楽しめるように工夫する”ことです。

例えば、レクを実施する際には、「立って行う」「座って行う」「職員がそばでサポートする」などの選択肢を複数用意することで、同じ活動でも無理なく参加できるように調整できます。

さらに、「グッズ配り係」「片付け係」「時間を計る係」など、小さな役割をお願いするのも効果的です。

介護度に関係なく役割を持ち、誰かに頼りにされる経験は、ご利用者の自尊心や意欲を高めることにつながります。

【情報提供元】

月刊デイ

【お役立ち研修】