厚生労働省は2024年6月5日、2023年の人口動態を発表しました。

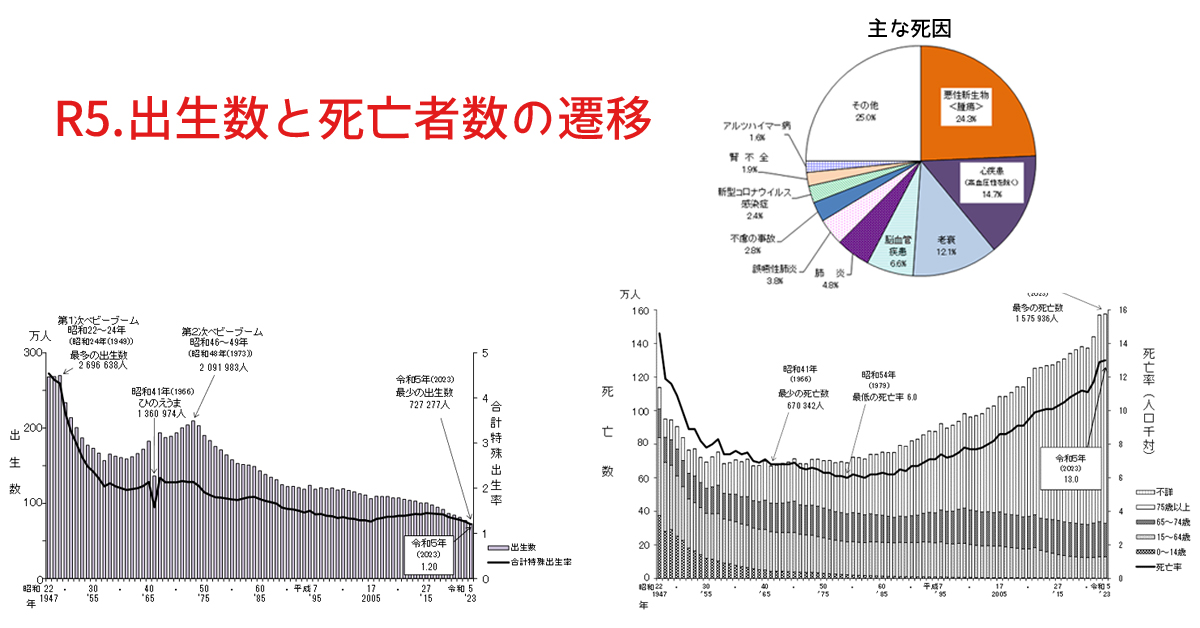

合計特殊出生率は1.20で過去最低となり、東京は初めての1.0割れの0.99でした。

出生数も同様に過去最低の72万7277人でした。

2023年の政府が発表した統計より11年早いペースで減少しています。

出生率は2005年に1.26で底を打ち、第二次ベビーブーム(1971-74年)世代の出産などで 2015年に1.45まで回復した後、ベビーブーム世代以降の30代を中心に、高齢になる前の「駆け込み出産」などで持ちこたえてきましたが、ついに底割れした形で、2022年に再び1.26、2023年は過去最低の1.20となりました。

国内出生率の最高は沖縄の1.60、次いで長崎、宮崎、鹿児島、熊本などの九州勢が上位をしめ、西高東低となっています。

市区町村別で全国トップの出生率は、鹿児島県徳之島町の2.25。

死亡数は157万5936人で過去最多、出生数との差にあたる人口自然減も84万8659人と過去最大になりました。

出生数に関係の深い婚姻数は47万4717組(前年比3万213組減)で、2024年の出生数は70万人を割る可能性があります。

【調査結果のポイント】

・出生数は、727,277人で過去最少(8年連続減少:対前年43,482人減少)

・合計特殊出生率は、1.20で過去最低(8年連続低下:対前年0.06ポイント低下)

・死亡数は、1,575,936人で過去最多(3年連続増加:対前年 6,886人増加)

・自然増減数は、-848,659人で過去最大の減少(17年連続減少:対前年同50,368人減少)

・死産数は、15,532胎で増加(対前年353胎増加)

・婚姻件数は、474,717組で減少(対前年30,213組減少)

・離婚件数は、183,808組で増加(対前年4,709組増加)

月刊デイ編集長:妹尾弘幸の雑感

出生数の減少が止まりません。

諸外国の例から育児休業や託児所の整備、多子世帯への補助、不妊治療への保険適応などの政策は、少子化対策には効果が薄いということになります。

世界的な出生率の低下は、出産・育児に対する欲求、価値観が変化していると思われます。

東アジアでの出生率が低い理由として、「家」の概念が強く、婚外出産のタブー視、育児・家事を女性が集中、学歴・立身出世主義などが考えられます。

世界一出生率が低い韓国の研究では、1960年代出生の女性は、それまでよりも生む子供の数が減り、1970年代出生の女性は結婚する率が低下し、1980年代出生の女性は結婚しても子供を持たない人が増加したと分析されています。

他の国でも同様の傾向があるのではないでしょうか。

今後1990年代出生の女性は「結婚もしない」という選択肢が大半になってくる可能性もあります。

2000年代出生の女性はどうなるのでしょうか?

いずれにしても出生数の低下は、育児、教育産業の衰退、将来の労働人口の減少を招きます。

死亡数の増加は、死亡前後の産業の需要増加を意味します。

介護は、需要の増大に対しサービスを供給する職員不足の激化という形で、これらの影響を最も受ける分野と言えるでしょう。

【情報提供元】

令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/index.html