街の中や身近な場所で、「認知症かもしれない」と感じる人に出会う機会が増えてきました。

超高齢社会の進行とともに認知症のある人と関わる場面はより身近になりましたが、依然として「特別な存在」として距離を置かれてしまう場面は少なくありません。

しかし、認知症のある人は決して特殊な存在ではなく、私たちと同じ生活者であり、同じ感情を持つ人です。

この前提を共有することが支援の第一歩となります。

代表的な認知症には「アルツハイマー型認知症」「脳血管性認知症」「レビー小体型認知症」「前頭側頭型認知症」が挙げられます。

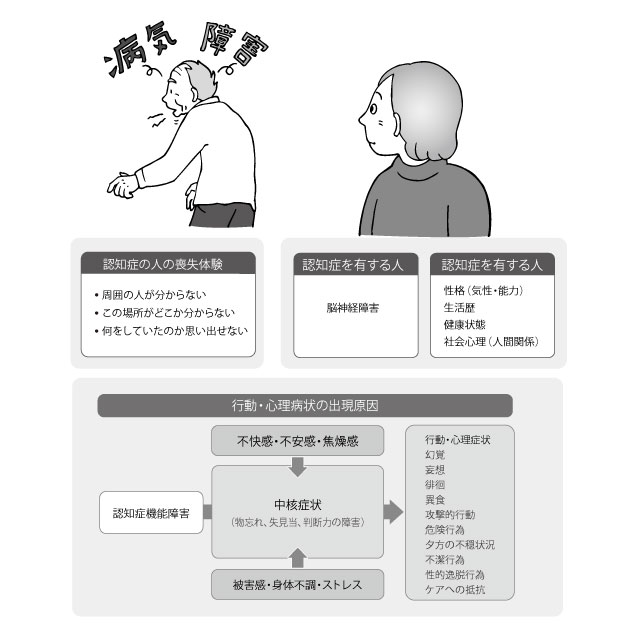

いずれも脳の変化によって起こる疾患であり、失行、失認、失見当識障害などの脳神経障害を伴うことがあります。

ただし、「認知症を有する人」という表現には注意が必要です。

脳の変化だけで現在の姿が形成されているわけではなく、その人の「性格」「生活歴」「健康状態」「人との関わり方」といった多面的な要素が重なり合って、現在の行動や心理状態が形づくられているからです。

行動・心理症状(BPSD)は、中核症状に加え、日常生活で生じる「不安」「不快」「焦燥」「被害感」「身体の不調」「ストレス」といった要因が影響するとされています。

同じ認知症の程度であっても、こうした要因の多寡によって表れる行動は大きく異なります。

幻覚や妄想、ひとり歩き、拒否的な言動などは、単なる【問題行動】ではなく、その背景にある気持ちの揺らぎや環境とのミスマッチを示す重要なサインなのです。

つまり、認知症のある人に安心して過ごしてもらうためには、脳の機能変化だけに目を向けるのではなく、本人が抱く不安や戸惑いが増幅しないようなケア環境の整備が欠かせません。

環境刺激が強すぎる、説明不足で先の見通しが持てない、慣れない人や物が急に現れるなど、本人にとって理解しにくい状況はストレスとなり、BPSDを誘発します。

それが続くと、介護者側の負担感や不安も高まり、双方にとって望ましくない悪循環に入ってしまいます。

認知症のある人は、高齢期に一般的に起こる「社会的地位」「収入」「役割」「生きがい」「人間関係」といった喪失に加えて、さらに深いレベルの喪失体験に直面します。

「目の前の人が誰か分からない」「ここがどこか分からない」「なぜここにいるのか思い出せない」。

私たちが普段ごく自然に把握している情報が、突然つながらなくなる感覚を想像すると、その不安の大きさは計り知れません。

だからこそ介護職員には、目に見える行動だけで判断するのではなく、「この行動の裏にどのような気持ちが潜んでいるのか」「どんな喪失や不安を抱えているのか」を多角的に推測し、支援に反映させる姿勢が求められます。

一つひとつの行動の背景を理解することが、本人の尊厳を守り、安心を生み、ひいては介護する側の負担緩和にもつながります。

認知症のある人の行動は、意味のない“問題”ではなく、背景を理解すれば必ず理由があります。

支援者がその理由に丁寧に耳を傾けたとき、認知症ケアの質は大きく変わります。

そして何より、その理解が、本人が再び日常の安心を取り戻すための確かな一歩となるのです。

【お役立ち情報】

認知症ケア最前線

【お役立ち研修】