2025年11月17日(月)に開催された「第31回社会保障審議会福祉部会」の議論をまとめました。

今回の主なテーマは以下の5領域でした。

(1)地域共生社会

(2)身寄りのない高齢者支援・成年後見

(3)法人制度

(4)災害福祉体制

(5)共同募金制度の見直し

■地域共生社会の深化

[課題]

・相談支援は整備が進んだ一方で地域づくりは遅れ

・小規模自治体の人材不足、2040年に向け担い手が減少

[今後の方向性]

(市町村)

・地域側の“つなぎ役”を強化

・窓口設置方法は柔軟化

(都道府県)

・市町村の学び合いを支援

・こども、若者支援の機能強化

(過疎地域)

・配置基準の緩和、AI活用のモデル事業、都道府県の後方支援の明確化

(負担軽減)

・事務作業の簡素化、移行も丁寧に実施

[委員の主な意見]

・“見えにくい成果”も含めた柔軟な評価指標を

・人口密度など細かい指標で過疎地域を判定

・小規模自治体を都道府県がより具体的に支援

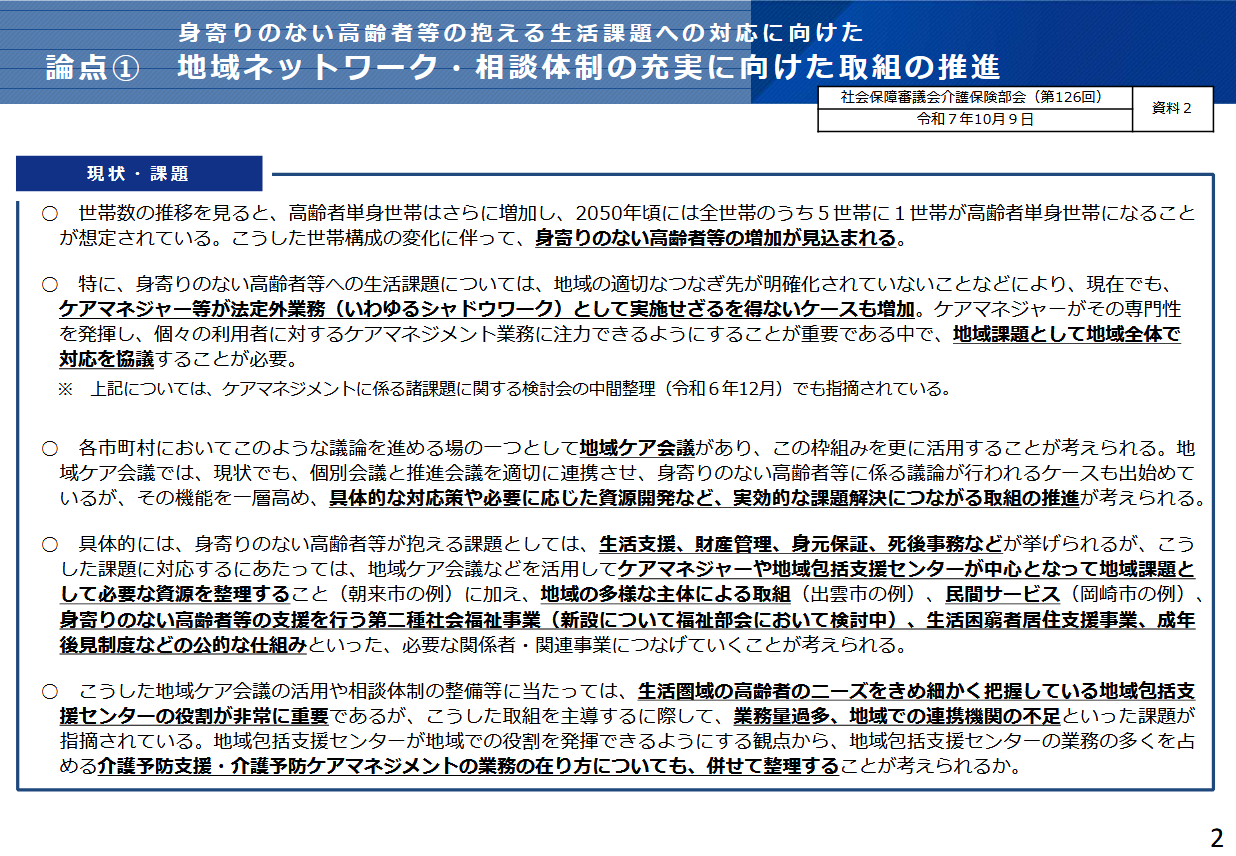

■身寄りのない高齢者支援・成年後見制度

[背景]

・単身高齢者の増加で、日常の手続きや死後事務の担い手が不在に

・成年後見制度も検討中

[新たな第二種社会福祉事業(案)]

(提供内容)

・日常生活支援、入退院手続き、死後事務の一部

(対象者)

・「身寄りのない」に限定せず、家族がいても支援が得られない人も含む

(利用料)

・高額化しない仕組みが必要

・無料・定額も選択肢

(チェック体制)

・届出制+都道府県・国の監督、ガイドライン整備

(論点)

・医療同意は原則扱えない(医行為の判断が必要なため)

・民間参入も想定しつつ質・倫理の担保が必要

・相談殺到や業務過多への懸念→人員・財政支援の強化が必須

(介護保険部会との連携)

・地域ケア会議を活用し、生活支援・身元保証など地域課題を整理

・通いの場、地域拠点を多世代交流の場として強化(介護予防・障害・子育て等を一体化)

・後見終了後や認知症の意思決定支援のルール化が必要

■社会福祉法人制度・連携推進法人

・連携推進法人が 第二種事業+福祉サービスの共同運営を可能に

・代表理事の再任手続き緩和、資産貸付の柔軟化など 事務負担を軽減

・解散時の残余財産は、地域の福祉事業継続のため公共団体等への帰属を認める方向

・ガバナンス強化(評議員会の権限見直し)を求める意見あり

■災害時の福祉支援体制

・能登半島地震を踏まえ、DWATなど災害福祉支援を 法的位置付けする方向

・平時からの研修・登録制度の整備、迅速派遣やフェーズ別対応のルール化

・派遣中の施設の人員基準緩和などの制度整備を検討

・支援情報を地域へ戻す仕組みや国・省庁間の連携強化が必要

■共同募金事業の見直し

・地域福祉の基盤として評価

・寄附募集禁止規定の見直し、準備金の使途柔軟化を検討

・事務負担に配慮しつつ、寄付者への成果フィードバックを強化

■福祉人材確保

(現状)

・2040年に向けて人材不足が深刻

・ニーズの多様化

(方向性)

・地域プラットフォームを都道府県に設置し、情報共有・課題解決を統合的に進める

・広報、体験の強化、テクノロジー活用、働き方改革、副業可、週休3日など新しい働き方を推進

・介護助手の活用によるタスクシフト

・介護福祉士の届け出義務化を強め、潜在人材の把握と支援へ

・外国人材支援も地域単位で強化

・国家試験義務化(養成施設)

・質を担保すべきvs人材確保上延長すべき→両論併記で継続検討

(その他意見)

・賃金・処遇改善なしに人材確保は不可能

・福祉全体で横断的に人材を育成し、支え合いの文化を社会全体で育てる必要

【情報提供元】

第31回社会保障審議会福祉部会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html

【お役立ち研修】