生活相談員は、利用者の地域生活を支える取り組みのために必要な、事業所外での活動の時間も勤務延時間数に含めることが可能です。

(例)

・サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間

・利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間

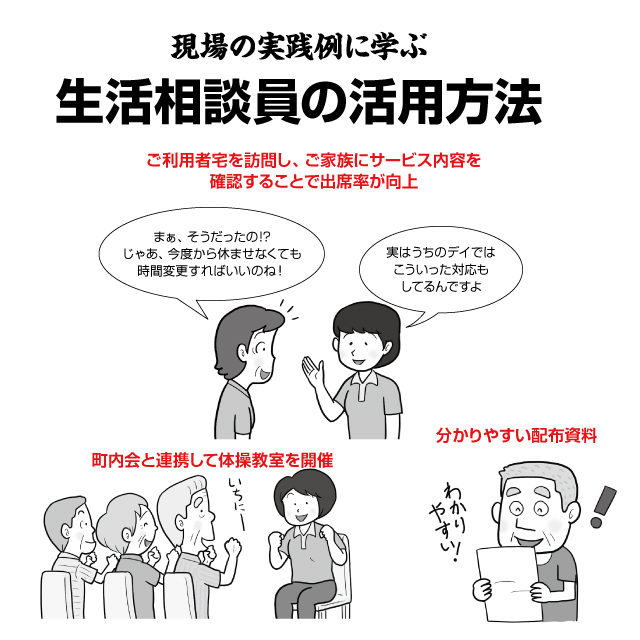

・地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間

生活相談員が上記の内容を上手く取り組むことで利用者増を行っている事業所の事例します。

ご利用者宅を訪問し、ご家族も含めた相談・援助を実施出席率の向上を図るアプローチ

デイでは利用者増を目指し、いろいろな対策を講じていらっしゃることでしょう。

その中でデイの生活相談員にしてほしいことは、あらゆる場面を活用して「自事業所の情報を適切に伝える」ということです。

というのも、多くの事業所で情報発信力に課題があるように見受けられるからです。

適切な情報を適切なタイミングで必要な方に届けているでしょうか?

誰に伝えるかということも重要です。

ケアマネだけでなく、ご利用者やご家族に対しても情報を正しく伝えることが利用者増につながります。

10年前の制度改定では生活相談員の業務の幅が広がり、今まで以上に情報発信を行えるようになりました。

これは、デイにとってプラスの改定でした。

利用者増には大別して2つの方法があります。

1つは、新規にご利用者を獲得するため、ケアマネ訪問やポスティングなどを実施し、ご利用者を増やす方法です。

もう1つ、利用者増を行う方法があります。

それは出席率の向上による利用回数の増加です。

既に各曜日で登録者が定員に達している場合は、ご利用者に休まずデイを利用していただくことで、延べ利用者数の増加を目指す必要があります。

稼働率が80%を越えているような事業所がさらに85%、90%を目指すには、出席率の向上が不可欠です。

ご利用者やご家族にもサービス内容を確認する

中重度者を受け入れている事業所では、利用の決定権がご利用者ではなく、ご家族にあるケースが多々あり、ご家族の都合で利用をキャンセルするという話をたびたび耳にします。

また、場合によっては今のデイの利用を休止し、ほかのデイやデイ以外の訪問介護などの介護サービスを利用し始めるケースもあるかと思います。

稼働率を維持するには、この状況を改善しなくてはなりません。

実は、ご利用者が利用をキャンセルする理由として、ご家族がその事業所のことを知らないからということがよくあります。

【情報提供元】

だよりね

【お役立ち研修】