在宅医療と介護の新しいかたちへ

-現場が支える“治し支える医療”の実現に向けて-

2025年10月29日、厚生労働省の「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ」で、今後の在宅医療と介護のあり方を議論する会議が開かれました。

この会議では、第8次医療計画(令和6〜9年度)の中間評価を踏まえ、令和9年度からの後期に向けて在宅医療体制の見直しと、医療ソーシャルワーカー(MSW)業務指針の改訂がテーマとなりました。

高齢化が進む中で、求められるのは「治し支える医療」

日本は今、世界でも類を見ないスピードで高齢化が進んでいます。

病院で「治す医療」だけでなく、住み慣れた地域や自宅で、人生を支える医療と介護が求められています。

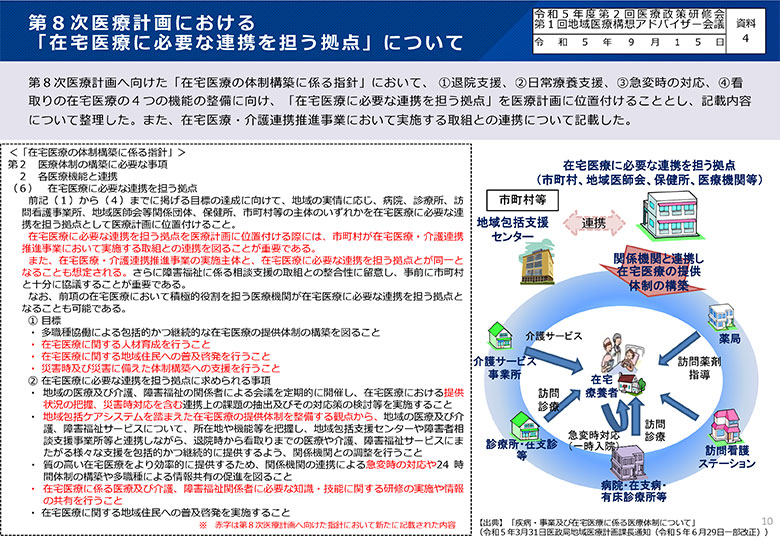

こうした背景のもと、厚労省は「在宅医療を地域包括ケアの中核」に据え、医療と介護が協力して一人の利用者を支える仕組みを整備しています。

特に今後は、退院支援・療養支援・急変時対応・看取り支援の4つを柱に、在宅医療と介護の一体的な体制づくりが進められます。

在宅医療体制整備の4本柱…介護職にも関わる現場の課題

退院支援体制の充実

入院中から介護職も含めた多職種で退院後を見据えた支援を行うことが重視されています。

退院支援カンファレンスや情報共有の仕組みを充実させることで、「退院しても支援が続く」流れを作ることが狙いです。

日常の療養支援体制

介護、医療、福祉が一体となって、慢性疾患や緩和ケア、小児・障害者支援も含めた包括的なケアを提供。

介護職が担う日常支援が、医療側の連携体制とつながることが今後の課題です。

急変時対応体制

「夜間・休日に誰に連絡すればいいか分からない」といった不安をなくすため、24時間対応可能な体制の整備が求められています。

救急や後方支援病院との連携、介護施設での一次対応マニュアル整備なども進みます。

看取り体制の整備

本人の希望する場所での看取りを支えるため、医薬品や機器の確保、家族支援、情報共有が課題です。

介護現場では「看取りケア加算」だけでなく、家族の心のケアや職員のメンタルサポートも含めた支援体制が求められます。

現場を支える「拠点」と「積極的医療機関」

全国には約1,970の在宅医療連携拠点があり、市町村や医師会が運営しています。

この拠点が、地域の医療・介護事業所をつなぐ「ハブ」のような役割を果たしています。

しかし、夜間対応や医薬品確保などの地域ルールが未整備な地域も多く、課題が残ります。

また、「在宅医療に積極的役割を担う医療機関」が全国に約1.1万機関ありますが、その中には病院・診療所以外も含まれるなど、定義の見直しが検討されています。

介護現場にとっては、「どの医療機関が地域の中核か」「夜間・急変時にどこへつなぐか」を明確にすることが、今後さらに重要になります。

地域連携の好事例…現場の工夫が成果に

各地では、医療と介護の“顔の見える連携”が少しずつ形になっています。

宮城県:病院と特養が連携し、施設内での医療支援強化により救急搬送が減少。

新潟県:在宅医療・介護資源をまとめた検索サイトを公開。

三重県:医療的ケア児の実態調査を行い、地域の包括支援体制を整備。

秋田県:ICT連携やACP(人生会議)の普及を推進。

福岡県:医療的ケア児支援のための広域連携体制を構築。

これらの地域では、介護職が中心となって情報共有や見守りを支えています。

まさに「現場が地域医療を動かしている」と言える事例です。

医療ソーシャルワーカー(MSW)指針が20年ぶりの見直しへ

医療と介護の間をつなぐ存在であ「医療ソーシャルワーカー(MSW)」の業務指針が、平成14年以来、約20年ぶりに改訂されます。

在宅移行支援や退院支援、生活相談など、介護職と連携する場面が多い職種です。

新しい指針では、資格・倫理・業務範囲・研修体系を整理し、透明で質の高い支援を目指します。

介護職にとっても、「誰がどの範囲まで支援できるのか」を明確にする重要な動きです。

今後の方向性と現場への期待

令和8年1月頃に中間報告を行い、令和9年度からの新しい在宅医療体制を整備。

令和12年度から始まる第9次医療計画では、さらに地域包括ケアを深化。

ICTやテレメディシンを活用し、情報連携を強化。

在宅医療・介護の「質」を可視化する指標(満足度・救急搬送・看取りなど)も検討。

介護職の視点で見れば、「医療と介護がどこでどう連携するのか」がより明確になり、現場の責任や動き方が整理されていく流れです。

【情報提供元】

第2回在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64805.html

【お役立ち研修】