厚生労働省は2025年10月27日、「第127回社会保障審議会介護保険部会」を開き、介護人材の確保や制度の持続性をテーマに幅広く議論を行った。

最大の注目は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格更新制を廃止する方針だ。

これまで5年ごとの更新研修を修了しなければ資格を維持できなかったが、今後は資格と研修を切り離し、研修の受講を柔軟化する仕組みに転換する。

オンラインや分割受講も可能にし、経済的・時間的負担を軽減する狙いだ。

厚労省は「専門性を維持しながら、利用者と向き合う時間を増やしてほしい」と説明。

委員からは「形式より実践的な学びを」との賛同意見が相次いだ。

あわせて、ケアマネ資格の取得要件も緩和される見通しだ。

実務経験を現行の5年から3年に短縮し、新たに診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、公認心理師の5資格を受験対象に追加する方針が示された。

厚労省は「医療と介護の連携を担う多様な人材の参入を促進する」と強調し、担い手不足の打開につなげたい考えだ。

ただし、委員からは「若年層の参入には処遇改善とキャリア支援をセットで進めなければ効果が限定的」との指摘も出た。

その他にも会議では、介護現場の人手不足と職場環境改善も主要テーマとなった。

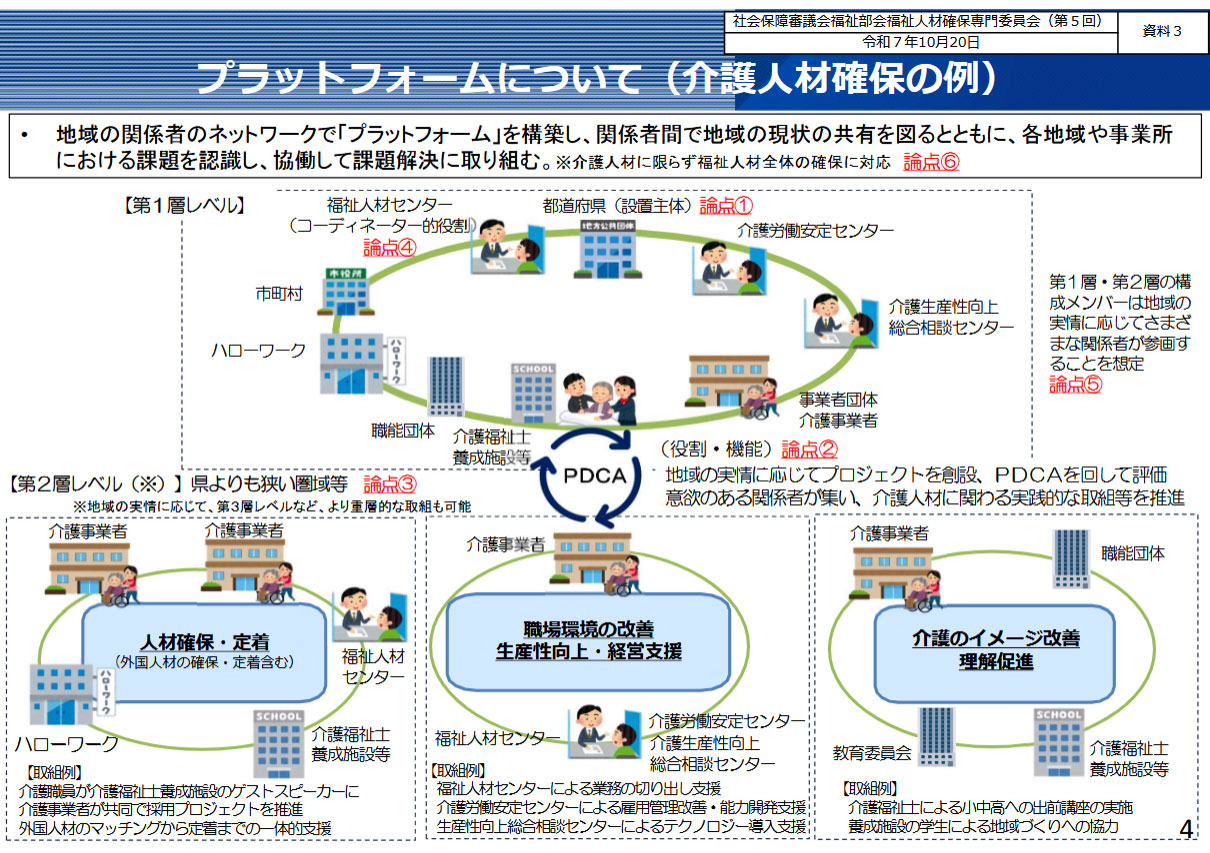

厚労省は、都道府県を中核に福祉人材センターやハローワーク、職能団体などが連携する「人材確保プラットフォーム」の構築案を提示。人材の確保・定着や職場環境の改善を一体的に進める仕組みを提案した。

また、介護DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、記録業務や請求処理の効率化、タスクシフトによる生産性向上を図る方針を説明。

2029年度までを重点支援期間とし、省力化投資を支援する考えだ。

一方で、現場の安全と尊厳を守るためのカスタマーハラスメント(カスハラ)対策も議論された。

利用者や家族からの暴言・暴力に対し、事業主に防止措置を義務付ける方針が示され、小規模事業者へのマニュアル作成支援や、危険が予見される場面での増員支援なども検討される。委員からは「認知症などの特性を踏まえ、単純に排除に結びつけない運用が必要」との意見が出た。

また、介護の質を高める取り組みとして、科学的介護情報システム(LIFE)の活用促進も報告された。

施設系での届出率は約7割に上るが、通所や居宅では4割程度にとどまっており、データのフィードバックや好事例の共有が課題とされた。

厚労省は、学生段階からデータ活用に親しむ教育を進めるほか、介護事業所内にデジタル推進人材を育成し、報酬面での評価も検討する。

介護保険制度の持続可能性をめぐっては、費用の増大を背景に「応能負担」の拡大が焦点となった。

介護費用は創設時の約4倍にあたる14兆円規模に膨らんでおり、所得に応じた負担強化や2割負担の拡大に賛否が分かれた。

低所得者への配慮を求める一方、「制度維持のためには一定の負担見直しが不可避」との意見も出た。

さらに、要介護1・2の生活援助を総合事業に移す案についても、「地域格差や専門性確保が課題」との慎重論が多数を占めた。

このほか、主任ケアマネの法令上の位置づけを明確化し、指導・助言などの中核的役割に対してキャリア評価を行う仕組みづくりも検討された。

会議の締めくくりでは、政策の成果を測る「アウトカム(結果)指標」を重視し、介護の質や従事者の満足度、重度化予防の実績などを基にした評価体系の構築を求める声が相次いだ。

厚労省は、所得基準の見直しやケアマネ給付の在り方など、次期制度改正に向けた論点を年内にも整理する方針だ。

高齢化が進む中で、介護の「量」と「質」、そして「支える仕組み」をどう両立させるか――介護保険制度の行方を左右する議論は、今後さらに熱を帯びそうだ。

【情報提供元】

第127回社会保障審議会 介護保険部会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html

【お役立ち研修】