介護保険制度は「人口減少」「地域偏在」「人材不足」が同時進行する「制度転換期」に入っている。

2025年10月9日の【第126回社会保障審議会介護保険部会】では、次期改定に向けて地域類型の再設計から包括報酬、自治体直営スキーム、事業者連携、施設転用、交付金の精緻化、相談支援・災害対応まで骨格に関わる論点が一挙に俎上に載りました。

さらに基準額の見直し(保険料段階基準:80.9万円→82.6万円)という運営面の変更も報告され、制度と財政の両面で調整が迫られる局面にあります。

地域類型の再設計と特例運用

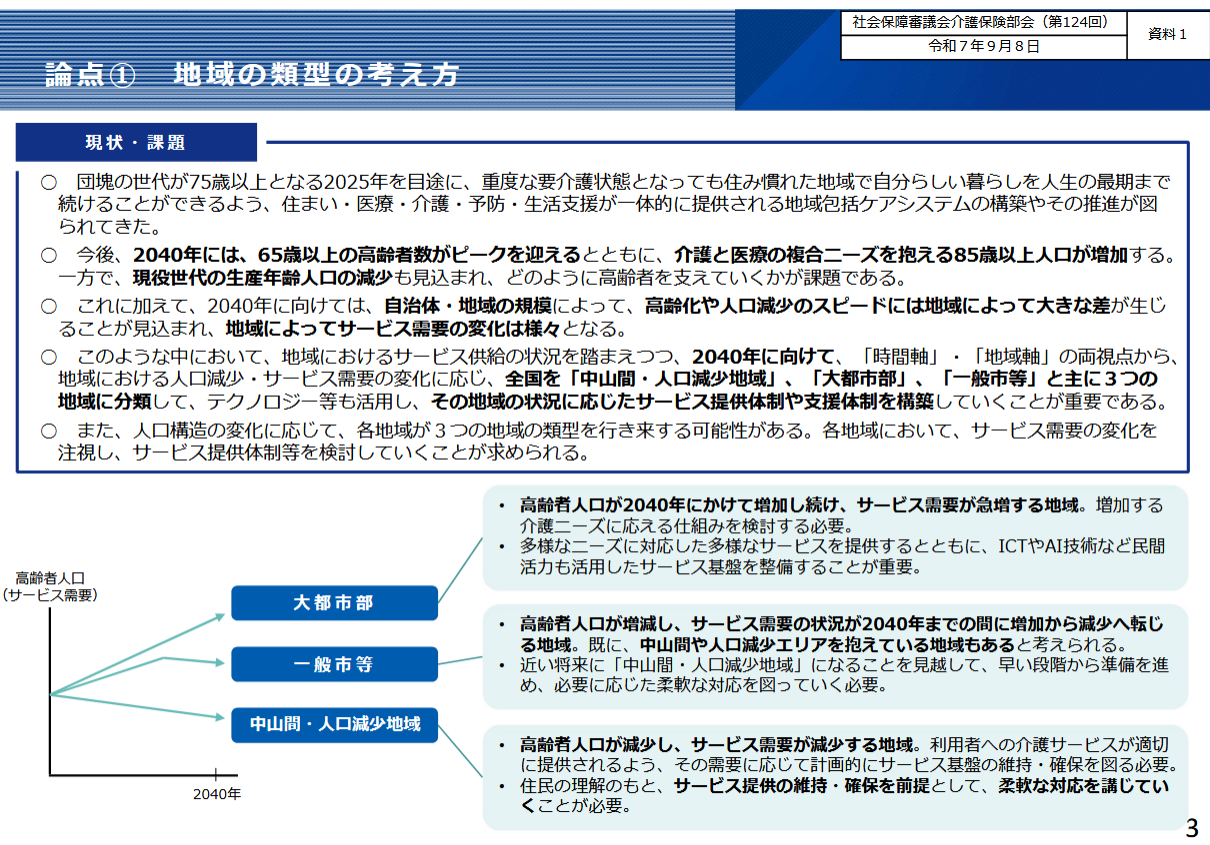

議論の出発点は、地域実情を反映する三類型(中山間・人口減少地域/大都市部/一般市等)への整理。

中山間・人口減少地域には柔軟な特例枠を用意し、都市部は概ね現行基準を維持する方向だ。

指定対象の定義は、特別地域加算の枠組みに高齢者人口の減少率などを加えた複合基準とし、同一市町村内の区域指定も視野に入れる。

決定は市町村の意向を踏まえつつ都道府県が行う案が検討された。

委員からは、高齢者人口の年齢定義の明確化、都市内部の過疎エリアへの配慮、類型拡大の歯止め、公平性確保のための国のガバナンス、さらにサービス供給力・人材状況を指標に含めるべきとの要請があった。

結論として、人口動態と供給力を組み合わせた複合指標での指定が妥当との方向性が確認された。

人口減少地域でのサービス維持策

人材確保や生産性向上だけでは支えきれない地域に限り、夜勤要件や常勤専従要件の緩和など「特例的対応」を検討。

ただし、緩和はICT活用、事業所・法人連携、併設体制等の前提条件を伴う。居宅系に限らず地域密着型・施設系まで対象を広げ、「特例介護サービス」を新設し包括評価と組み合わせる案も論点化された。

一方、質の低下や職員負担増への懸念が強く、配置基準の緩和は限定的・慎重運用、ICTは代替ではなく補完、重度化・感染症・BPSD対応力の確保、オンライン研修とOJTの併用、既存資源の優先活用等が求められた。

柔軟性と規律性の両立が不可欠である。

包括的報酬(包括評価)の導入構想

出来高中心の報酬から、利用者の状態やアウトカムを反映する包括報酬への転換が検討された。

設計上の鍵は

(1)公平性と費用の急騰回避

(2)支給限度額との整合

(3)モラルハザード抑制とケアマネ適正化

(4)リスク調整・質評価・モニタリング指標の導入

(5)事務負担の簡素化

である。

委員からは、一律移行の激変リスクを避ける段階導入・出来高併用、軽度者支援の毀損懸念、加算過多による煩雑化、保険者基盤の弱い自治体への国支援、請求事務の簡素化と説明責任の明確化が指摘された。

結局、段階性・調整機能・共通フォーマットが成否を分ける。

自治体による直営スキーム

市町村が保険料+公費で訪問・通所等を直接実施する「自治体事業型」の可能性も提示。

地域の柔軟な設計が狙いだが、質担保の標準運用基準(雛形)、モニタリングの堅牢化、財源配分・上限設定・追加財政措置の明確化が前提となる。

小規模・脆弱な自治体では国の支援なしに導入は難しいとの声が強く、給付型との違い・メリデメの整理も不可欠。

位置づけとしては、あくまで補完的な選択肢とする方向で概ね整理された。

事業者連携の強化

小規模事業所の連携は進む一方、連携先の開拓や運営体制の未整備が課題。

人口減少地域で中核法人・事業所にインセンティブを付与し、配置基準の弾力化、加算評価、バックオフィスの共同受託などを検討する。

ただしインセンティブは中核のみならず参画法人にも配賦、バックオフィス負担軽減の制度化、加算が利用者負担増に直結しない配慮、先行地域の実証と好事例共有が求められる。

既存施設の転用・特例

建設費高騰や需要構造の変化を踏まえ、中山間・人口減少地域の既存施設(目安10年未満)の転用を促す特例を議論。

類似サービスへの転用、サービス付き高齢者向け住宅・地域福祉施設への展開、移転を伴う機能集約などが想定される。

特養に限らず社会福祉法人・医療法人の資産も対象に、関係法令との整合を図りつつ運用柔軟性や補助スキームの併用を検討する方向が共有された。

普通調整交付金の精緻化

地域要因による保険料格差を平準化する交付金(給付費の5%)について、85歳以上区分の追加など過去の見直しを踏まえ、2040年を見据えた更なる精緻化を検討。

85歳以上人口比や認知症有病率の上昇を指標に反映させつつ、財政影響試算、過度な財政移転の逆作用回避、将来人口動態を織り込んだシミュレーション、保険者間の誘導性抑制が課題となる。

単なる技術調整ではなく、公平性と安定性の中核テーマに位置づく。

相談支援・包括支援センター・災害対応

身寄りのない高齢者支援では、地域ケア会議を起点に資源発掘とマッチングを強化し、ワンストップ窓口や情報共有基盤を整える。

包括支援センターは業務過多が顕著で、予防プランの居宅介護支援事業所への直接委託、アセスメント・様式の統一、ICT連携、研修再設計により地域マネジメントへの集中を図る。

災害対応ではBCPの策定は進むが訓練・運用が課題で、自治体防災計画への明記、情報インフラ整備、命令系統の明確化、国の財政・人材支援が必要だ。

さらに福祉部会が進める横断的相談支援との重ね合わせ方、みなし指定や連携インセンティブの法的整理も今後の宿題である。

横断的なリスク

質低下と離職リスク、軽度者支援の縮減、保険者・自治体能力の限界、制度の複雑化、恒常的人材不足、地域間格差の逆作用、BCP運用の不徹底――いずれも制度設計のみならず運用・人材・財源の総合対策を要する。

段階導入と実証評価、わかりやすい制度説明が不可欠だ。

今後の具体化課題

次回以降は、

(1)地域類型の複合基準案

(2)特例サービスごとの配置・質・研修設計

(3)包括報酬の区分・限度・アウトカム・リスク調整・財政試算

(4)自治体事業の標準運用指針と財源設計

(5)連携インセンティブの配分とバックオフィス共同モデル

(6)施設転用の対象・法令調整・補助枠組み

(7)交付金の将来人口対応

(8)地域ケア会議モデルと入口機能整理

(9)予防ケアマネの直接実施・様式統一

(10)包括支援センターのBCP運用・防災計画統合

(11)福祉部会との整合

などを提示・審議する段階に移る。

まとめ

第126回部会は、次期介護保険制度の「設計の岐路」を具体化した。

求められるのは、質担保・運用実効性・地域間公平性という制約軸を踏まえ、柔軟性と規律性を両立させる構造である。

論点整理から、実際の設計・試行・評価へ。実証に支えられた段階的な移行こそが、転換期を乗り切る現実的な道筋と言える。

【情報提供元】

第126回社会保障審議会 介護保険部会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64455.html

【お役立ち研修】