2025年11月20日(木)に開催された「第129回社会保障審議会介護保険部会」の実務ポイントをまとめました。

今回の議論は介護現場の安全・サービスの質確保(虐待防止・事故防止・認定申請・福祉用具など)、将来の制度と負担の見直し(2割負担・ケアマネ負担・資産の扱いなど)の大きな2本柱でした。

介護事業者にとっては、虐待防止・事故報告・福祉用具・ケアマネ関連の見直しが特に影響を及ぼします。

介護現場に直結するポイント

虐待防止対策(住まい系サービスは特に要注意)

[背景]

・虐待件数が減らない

・身体拘束も依然発生

[今後の方向性]

・有料老人ホームなど住まい系での虐待防止を強化

・マニュアル(虐待防止)、身体拘束廃止の手引きの徹底

・身体拘束等の「未実施減算」の対象事業を広げる可能性あり

[事業者への示唆]

・全てのサービス種別で身体拘束廃止の体制・記録整備がより厳しくなる可能性あり

・「研修」「委員会」「個別計画」への反映など「形式面の抜け漏れ」はリスク大

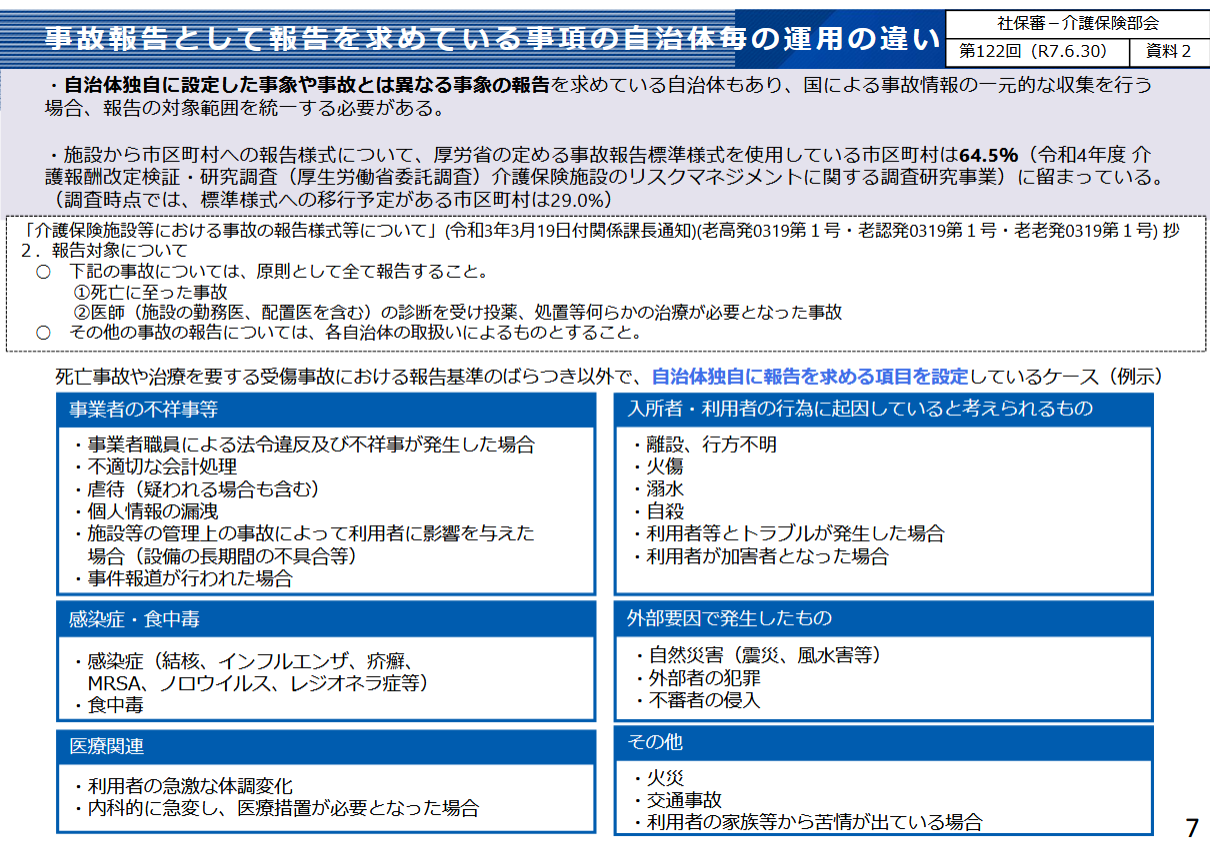

事故報告は全国統一ルールへ

[背景]

自治体ごとに基準が違い混乱している

[方向性]

・国主導で事故情報を一元管理するシステムを導入

・報告範囲、様式を全国で統一

・インシデントの扱いも含め、専門的な整理を進める

[事業者への示唆]

・報告様式やフローが全国共通化し、電子化が進む可能性あり

・事故の「定義」が明確化され、対応のバラツキが縮小に進む予測

・将来的には「報告→分析→フィードバック」が自動化される可能性

要介護認定の申請代行

[方向性]

ケアマネが配置されているサービス種別でも申請代行を認可する方向

[事業者への示唆]

地域密着型でも申請代行できるようになれば「利用者支援の一体化が進む」「居宅介護支援との連携もスムーズになる」

福祉用具(貸与だけでなく販売も減算対象へ)

[背景]

現在、販売だけBCP未策定・虐待防止体制未整備でも減算が適用されない状態

[方向性]

販売事業者にも減算を導入する制度に整備

[事業者への示唆]

・貸与・販売の両方で「BCP」「虐待防止」などの研修、体制整備が必須化

・他業態との対応レベルが共通化される

被保険者証の手続き簡素化

・一斉交付をやめ、申請時交付へ移行

・認定者以外の返還義務を撤廃

・現場の実務負担は減少する見込み

事業者として利用者説明に備えるべき将来の制度・負担に関する要点

2割負担の対象者拡大“を含む”議論が継続

■賛成派の主張

・負担能力のある層に応能負担を求めるべき

・現役世代の負担が重すぎるため、高齢者側の負担調整が必要

■反対派の主張

・年金生活者への影響が大きい

・物価高の中で利用控えが起こることによる重度化リスク

・貯蓄額は負担能力の指標になりにくい

[事業者への示唆]

・2割負担議論は否定されず継続中

・利用者からの相談増加、利用控え等の影響が出る可能性

・説明、支援体制を事前に準備しておく必要あり

ケアマネジメントへの利用者負担

複数案が提示され議論が続いている

■反対意見

・利用控えが生じる

・認知症や独居への影響が大きい

・公正中立性を損なう

・相談支援の機能が弱体化する

■条件付き賛成

・有料老人ホームの“囲い込み”対策として一定の合理性

・施設系サービスとの整合性

・対象の精査が必須

[事業者への示唆]

・結論は出ていないが、居宅・施設のケアマネ業務の在り方が数年単位で見直される流れ

・施設系は入居者支援の負担構造が変わる可能性あり

金融資産・金融所得の扱い

[方向性]

・所得だけでなく、貯蓄・金融資産も負担判断の材料とする可能性

・医療保険での取り扱いを参考に制度検討

[事業者への示唆]

・負担区分の仕組みが複雑化する可能性

・相談業務の負担は増えるため、説明資料の整備・研修が必要

今後の動向

事業者として何を準備しておけばよいか

・虐待防止・身体拘束廃止の体制整備を強化

→手引き・マニュアルの徹底、記録・委員会・研修の抜け漏れゼロに

・事故報告は全国統一システムを想定

→既存の事故対応フローを棚卸しし、電子化に備える

・ケアマネ関連の制度改正に注意

→利用者負担、申請代行、施設との均衡など複数領域に影響

・利用者への説明体制を強化

→負担区分(1割・2割)、資産、補足給付など質問が増える可能性あり

・福祉用具(貸与・販売)双方でBCP・虐待防止など体制の強化が必須

→販売事業者を含め、同じ基準での運営が求められる方向

【情報提供元】

第129回社会保障審議会介護保険部会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html

【お役立ち研修】