高齢者の転倒は骨折などの重篤な外傷を伴いやすく、要介護状態を促進する直接的な、または二次的な因子となります。

高齢者の転倒の多くは骨折を伴うと考えられがちですが、実際に骨折に至るのは全転倒の約5%であり、さらにこの中で重度介護状態に直結する大腿骨近位部骨折を呈するのは約1/3とされています。

しかし、転倒骨折にかかわる医療費は年間で1兆円超とも試算されており、転倒による骨折の影響力の大きさがうかがえます。

また、それに加え転倒が厄介に扱われるのは、転倒を経験することで転倒に対する恐怖感を惹起(じゃっき)させ、この恐怖感が身体活動量を著しく制限させることで、身体機能の低下や要介護状態を手繰り寄せると考えられていることです。

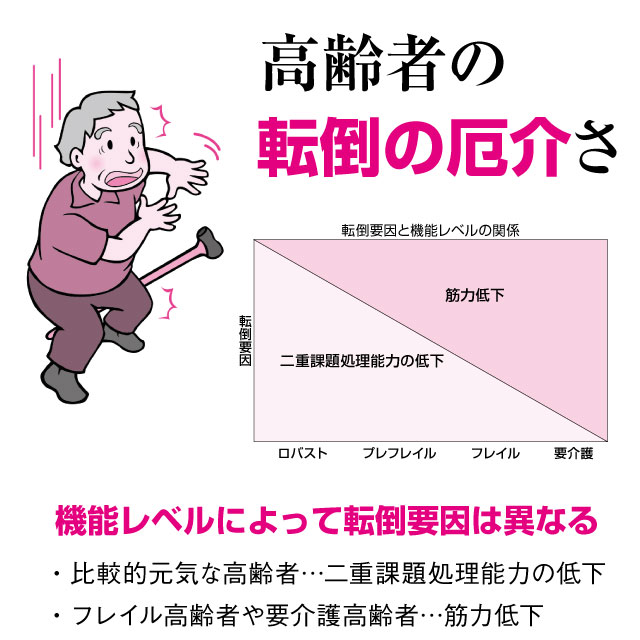

身体機能レベルによって転倒要因は異なる

転倒は、高齢者の中でも著しく身体機能が低下した者のみが経験するのではなく、比較的元気な高齢者から、いわゆるフレイル高齢者や要介護高齢者まですべての高齢者がその危険にさらされています。

もちろん、元気な高齢者よりも要介護高齢者の方が転倒発生割合は高くなりますが、元気な高齢者であっても年間の転倒発生割合は15~20%程度とされ、要介護高齢者になれば50%以上の割合で転倒を経験するとされています。

このように幅広い機能レベルの高齢者は、すべて同じ要因で転倒しているのではなく、機能レベルの高い元気な高齢者と機能レベルの低下したフレイル高齢者や要介護高齢者では転倒要因が異なることも示されています。

つまり、元気な高齢者の多くは二重課題処理能力の低下が、フレイル高齢者や要介護高齢者では筋力低下が主要因となって、転倒を惹起させると考えられています。

フレイル

→筋力・活動・認知機能・精神活動の低下など、健康障害を起こしやすい脆弱(ぜいじゃく)な状態

サルコペニア

→進行性かつ全身性の筋肉量と筋力の減少により特徴づけられる症候群

ロコモティブシンドローム(運動器症候群)

→運動器の障害により、要介護状態になるリスクが高くなること

【情報提供元】

リハージュ

【お役立ち研修】