お知らせ 開催概要 プログラム 特別講演 セミナー 実技分科会 演題発表 市民公開講座 お問い合わせ 参加申し込み

お知らせ 開催概要 プログラム 特別講演 セミナー 実技分科会 演題発表 市民公開講座 お問い合わせ 参加申し込み

2017年の介護保険法の改正により、介護老人保健施設は、在宅復帰に加えて在宅支援施設としての機能が明確に定義され、2018年の介護報酬改定では報酬上の要件に在宅復帰・在宅療養支援機能の評価指標が組み込まれ5類型に再編されました。この評価指標の流れは通所リハビリテーションの次回改定での包括報酬として議題に上がっています。本講演では2024年介護報酬改定の最新動向とともに、賃上げ・物価高騰・離職対策など今後の介護保険サービス・介護業界の在り方について解説します。

次期改定の目玉として通所+訪問の複合サービスが提案され議論が進んでいます。本講演では実際に「通所」と「訪問」の事業を行っている事業所が今後、この複合サービスに着手するのかなどを含め、どのように事業展開の舵を切っていくのかを議論していきます。

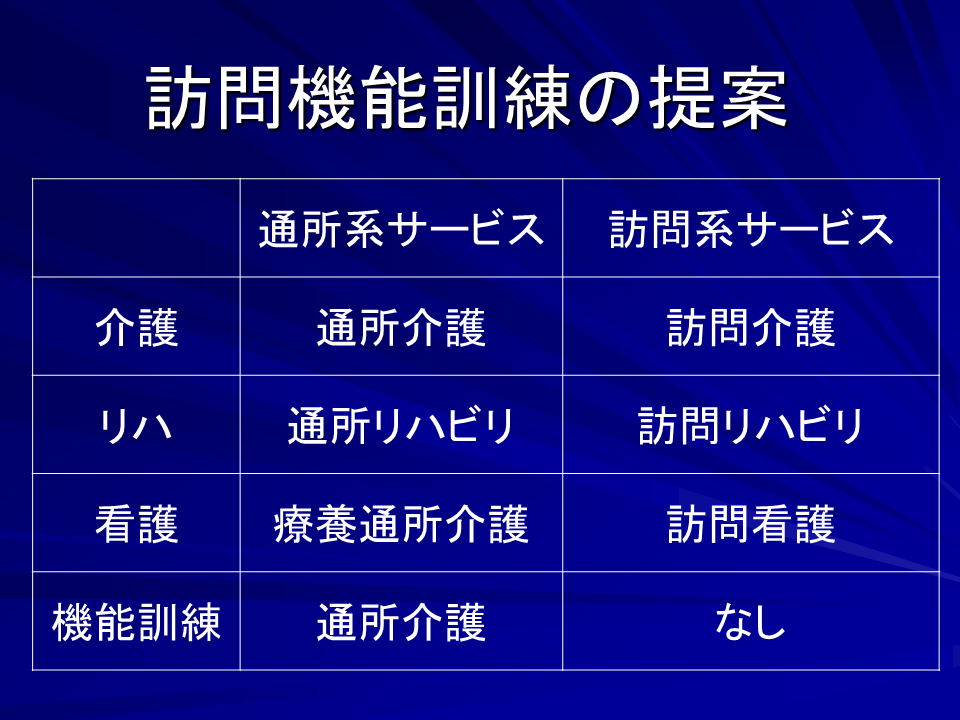

現在、訪問と通所サービスは上図のような関係です。

医師の指示が必要な医療の機能訓練が【リハビリ】で、リハビリには「訪問リハ」「通所リハ」「入所でのリハ(老健)」があります。

医師の指示の必要のない介護での機能訓練には、訪問サービスがありません。

現在の訪問介護や通所介護での送迎前後における自宅での介護には、居宅訪問での機能訓練は想定されていないため評価もされません。

一定期間「通所リハ」でリハビリを受けて、機能訓練に移行する場合は「通所介護」が受け皿となりますが、「訪問リハ」の場合は受け皿がありません。

通所介護では多くのご利用者が「個別機能訓練」を受けているので、訪問での機能訓練を行うことでより介護予防効果が期待できるのではないでしょうか。

新制度で予定されている「訪問通所介護(仮称)」で、自宅での機能訓練を推進するためにも「訪問機能訓練」が有効ではないかと考えます。

もちろん「訪問介護」を担う人材の不足が一番の懸念だとは思いますが、自立に資する機能訓練という視点を持ったお世話型ではない訪問介護の視点は忘れてはいけません。

また「訪問リハ」のサービスが無い地域では、居宅で生活機能を維持・向上するサービスが受けられません。

リハビリは医療という扱いのため、医療機関が無い地域ではリハビリは受けられません。

そのため、今後リハビリが受けられない地域は急増するのではないでしょうか。

その代替サービスとして、「訪問機能訓練」を併せて提案いたします。

この際に介護職の増加や賃金アップのために、一定の「機能訓練研修」を受けた介護福祉士も機能訓練指導員の対象職種とするのが望ましいと考えます。

リハビリ専門職の直接的な入浴介助、排泄介助などADL場面での介助に携わることはほとんどないと考えられますが、介護福祉士は日々、実際に排泄や入浴などの介助を実施しており、各ご利用者の状況把握がしやすい職種です。

また家族へも同じ介助者目線で指導ができるため、訓練技術・知識を学んだ場合には活躍が期待されるのではないでしょうか。

利用したくなる事業所はどのような工夫を行って利用者のニーズを満たしているのか。特色・強みの違うそれぞれの事業所が行っている運営手法を公開いたします。

社会保障審議会介護保険部会における「軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方」の検討により、「現在の総合事業に関する評価・分析等を踏まえ包括的に検討し、第10期計画期間の開始までの結論を得る」ことになりました。今回改正では見送られたものの、早速「総合事業の充実に向けた検討会」における検討も始まり、関係者の関心が大変高まっています。そこで本講演では、総合事業のそもそもの制度の成り立ちや目的を振り返り、保険給付と総合事業のメリット・デメリットを踏まえて、これからの軽度者支援のあるべき姿を考えます。

現在、地域共生社会・地域包括ケアの実現に向けて、さまざまな分野が総合的に変化しています。よって介護分野だけに目を向けるのではなく、社会全体像を把握しながら介護分野の変化を理解していくことが必要です。今後介護分野がどう変化していくのか、生き残るためにどう対応していけばよいのかについてお話しします。