2025年8月18日、厚生労働省は「第28回社会保障審議会福祉部会」を開催し、「地域共生社会」の実現へ向けた制度整備の議論を本格化させました。

会議では、中間まとめの報告や、今後のスケジュール提示に加え、支援が行き届きにくい高齢者の支援や、成年後見制度、社会福祉法人のあり方、災害対応など様々なテーマが議題に挙がりました。

年末に報告案の取りまとめが公開される見通しです。

【主な論点と取り組み】

・中間まとめの報告

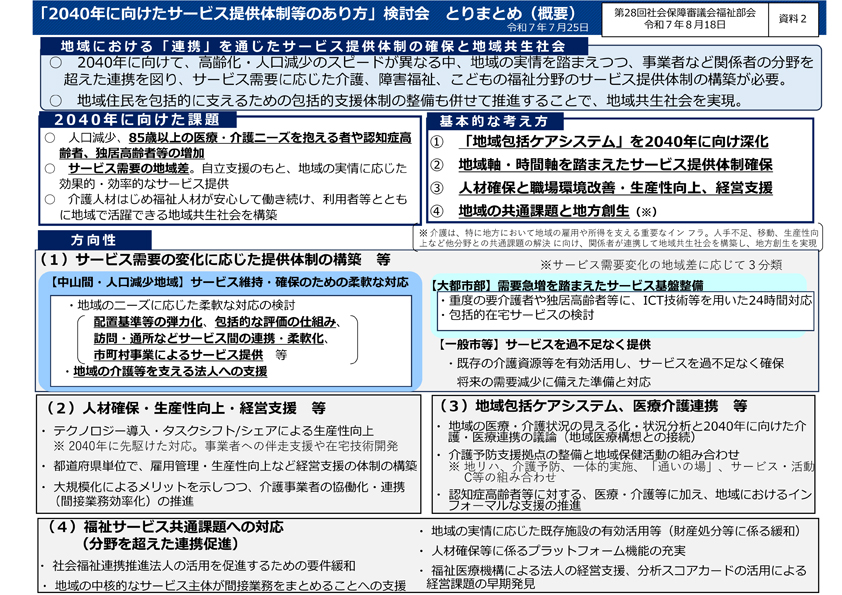

「地域共生社会の在り方検討会議」より中間まとめ報告と「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会からの概要報告 。

・ヒアリングと意見交換

身寄りのない高齢者への支援に関し、関係者へのヒアリングを実施し委員間でも意見交換が行われ議論を深めました 。

・今後のスケジュール

年末に向けて取りまとめを行う予定。厚生労働省担当者は委員に対し、「今後は取りまとめに向けた各論の議論をお願いしたい」と要請しました。

・人材確保や関係審議会との連携

福祉部会の下に設置された「人材確保の専門委員会」からは、秋頃に報告を受けたうえで具体策の議論を推進する予定です。

必要に応じて介護保険部会や障害者部会など関連する審議会とも連携しながら進めていく旨が説明されました。

【ポイント解説】

[1]地域共生社会の深化

「支え合い」「つながり」を重視し、制度の枠を超えた包括的な福祉の仕組みづくりを推進。

高齢者・障害者・子育て世代など、世代や分野を問わない支援体制が議論の中心。

[2]身寄りのない高齢者への支援

判断能力が低下しても安心して暮らせるように、見守り・生活支援・死後事務まで含めた新たな支援モデルを検討。

現場の実践者からのヒアリングを実施し、制度的な後押しをどう作るかが課題。

[3]成年後見制度の見直し

利用者本位の視点で制度の柔軟性を高める方向へ。

「利用しやすさ」「権利擁護」「地域連携」の3点がキーワード。

[4]社会福祉法人・連携法人のあり方

地域の中核として、災害対応や地域支援の役割をどう果たすかが議題。

法人同士のネットワーク化・連携強化も検討対象。

[5]福祉と災害対応

被災時に高齢者や障害者を守る福祉の視点が不可欠。

平時からの備えや、地域資源の活用を強化する必要あり。

[6]人材確保

福祉人材不足は大きな課題。

秋頃に専門委員会から報告を受け、待遇改善や働きやすさの向上策を具体化していく。

【介護現場への影響ポイント】

[1]地域共生社会の深化

介護サービス単体で完結するのではなく、医療・障害福祉・地域住民との連携が求められる流れが強まる。

地域包括支援センターや他機関との情報共有・合同研修の参加など、つながりを意識した体制づくりが重要。

[2]身寄りのない高齢者への支援

身寄りがなく意思決定が難しい利用者への対応が増加。生活支援や死後事務に関しても、介護事業所が関与するケースが拡大する可能性。

事前に地域の「身寄りのない人支援の仕組み」を把握し、連携窓口を確認しておくことが安心につながる。

[3]成年後見制度の見直し

利用しやすい制度に改正されれば、判断能力が低下した利用者への権利擁護支援がスムーズに。

後見制度の最新情報をキャッチし、ケアマネや包括と連携して「制度利用の提案」ができる体制を準備。

[4]社会福祉法人・連携法人のあり方

法人が地域防災や支援ネットワークの核となることが想定され、介護職員も防災訓練や地域活動への参加が増える可能性。

施設の防災計画を再点検し、職員の役割分担を明確化しておくことが有効。

[5]福祉と災害対応

災害時に要配慮者支援が強化されることで、介護施設や事業所の役割が拡大。

避難計画や物資備蓄の点検に加え、平時から地域と合同で訓練しておくと実効性が高まる。

[6]人材確保

処遇改善や人材確保策が具体化すれば、現場の人材流出に歯止めがかかる可能性。

新制度の動向を注視しつつ、自事業所での定着策(教育、働きやすさ改善)を進めておくことがカギ。

【情報提供元】

第28回社会保障審議会福祉部会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61579.html

【お役立ち研修】