高齢化がピークを迎える2040年を見据え、厚生労働省は介護サービスの提供体制を抜本的に見直す方針を打ち出します。

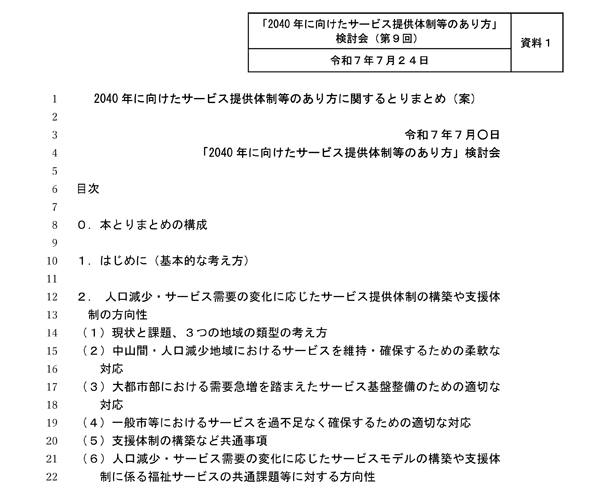

2025年7月24日に厚生労働省で行われた「2040年に向けたサービス提供体制等の在り方に関するとりまとめ(第9回)」では、地域の特性に応じた柔軟な制度運用やICTの活用、職員のタスクシフト、そして処遇改善など、多方面からの改革が示されました。

■地域別に「戦略的弾力化」を推進

今後、地域によって高齢化や人口減少のスピードが異なることを踏まえ、全国を「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市」の3区分に分類。

それぞれの実情に即した制度運用を可能とする「地域軸の戦略的弾力化」を進めていく。

中山間・人口減少地域では、人員配置基準の柔軟化や、訪問介護と通所介護の一体的提供、包括的な評価手法の導入などが検討されています。

一方で、大都市部では、高齢単身世帯や認知症高齢者、いわゆる「老老世帯」の急増を想定し、24時間365日の見守りや緊急対応体制、訪問+通所を組み合わせた包括的な支援モデルの構築が視野に入っています。

■各課題に方向性、制度改正は2027年を視野に

今回の検討会のとりまとめでは、近年議論されてきた各テーマについても今後の方向性が示されました。

総合事業・介護予防(2023年12月)、ケアマネジメント(2024年12月)、有料老人ホーム(2025年7月)など、課題ごとに検討が進められてきた内容が一本化され、2040年の体制整備に向けた全体像が見えつつあります。

2025年12月までには制度の枠組みが固まり、その後2026年には報酬や基準の見直しが本格化していきます。

今回のとりまとめをもとに、2027年度の介護保険制度改正・介護報酬改定に向け、政策が具体化される予定です。

■処遇改善加算見直しも焦点に

また、介護職員の処遇改善も重要な論点です。

2026年4月には処遇改善加算の改定が予定※されており、多くの政党が選挙公約などで「処遇の底上げ」に言及していることから、加算の増額が実施される可能性は高いです。

しかし、財源となる社会保障費や消費税に対する各党の姿勢は異なり、今後の政治的動向に注視が必要です。

※2024年度介護報酬改定・2024年度補正予算で措置した施策が介護職員等の処遇改善に与える効果について、実態を把握。

それを通じた処遇改善の実施状況等や財源とあわせて2026年度予算案の編成過程で検討することが、2025年3月の介護給付費分科会で話されています。

検討会では、「この取りまとめをもとに審議会でさらに議論を深めていく」と述べており、今後は各現場からの意見を踏まえながら、より現実的かつ持続可能な介護体制の構築が進められていくことになります。

【情報提供元】

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第9回)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59876.html

【お役立ち研修】

これからの通所系サービスに必要な選ばれる仕組みづくりと職員を巻き込む7つの改善策セミナー

https://tsuusho.com/create_program

事例で学ぶ!実践者の視点から深掘りする退院支援と生活支援の実際セミナー

https://tsuusho.com/dischargesupport