現在、厚生労働省の各分科会では2040年の介護制度の仕組みや次期報酬改定の方向性として以下の6つの論点を示しています。

これからの介護業界の課題と方向性について考察します。

[論点]

【1】地域類型化の柔軟性確保と、基準の明確化

【2】人員基準の緩和と、地域・事業所間の連携

【3】訪問介護等への選択性包括報酬導入の検討

【4】サービスの包括委託

【5】地域中核法人の指定と支援

【6】施設の柔軟性の促進

【1】地域類型化の柔軟性確保と、基準の明確化

地域を「中山間・人口減少地域」、「大都市部」、「一般市等」の3類に分け、それぞれのニーズに合わせた制度づくりを検討しています。

しかし、国内にはさまざまな地域があり、実際に区分けすることが可能なのかは疑問です。

例えば、以下のようなケースです。

・過疎地でも、巨大半導体工場の進出により急速に人口動態が変化している地域

・過疎漁村だが観光地のためハード面は整備され、要介護人口密度が高く介護事業の運営がしやすい地域

・巨大ニュータウンで人口密度は高いものの、高齢者が大半を占める地域

・労働者人口は一定数いるが、賃金の高い観光業に人材が流れ、介護分野の担い手確保が難しい地域 など

利用者の居住地や事業所の所在地による報酬差などでの不公平感なども生まれるため、それぞれの地域を明確に区分する必要があるのかは議論の余地があります。

あくまで制度設計を考える上での視座ととらえて、全国共通の制度としても良いでしょう。

対応の方向性としては、以下のような方法が考えられます。

全国一律で自由に選択できるようにする、または各自治体に判断を委ねる。

この際には共通の参考指標(下記参照)を提示する

[指標例]

「半径2キロ以内の要介護高齢者密度」、「労働人口割合」、「労働人口に占める介護従事者の割合」、「20~30代人口の流出割合」、「高齢者と労働人口の比率」、「収入に占める介護関連費用の割合」、「要介護者と介護従事者の比率や在宅ケアマネの比率」、「各指標の変化率」など

【2】人員基準の緩和と、地域、施設間での連携

「基準の役割は何か」 ~全国同一の減算規定で対応することも可能か?~

「ケアの質を担保する」という基準の役割を考えると、「基準の緩和」によって「ケアの質」が低下することは避けられません。

ただし、ICTなどの活用による人員基準緩和に関しては、基準の緩和というよりも、タスクシフトによる「基準の選択」と言えるでしょう。

本当の意味での「基準の緩和」であれば、ケアの質低下を伴うため、「減算」として扱うことが適切です(反対に、ケアの質を高めるのが「加算」)。

そうすれば、全国同一のルールで運用可能です。

事業所間・法人間連携では、サービスのレベル差が課題

人材不足に関して事業所・法人間での職員のシェアが提案されています。

法人内の場合では問題は少ないでしょうが、異なる法人間での連携では、レベルの差が課題となります。

レベルの高い事業所や法人にとっては、連携がデメリットになるからです。

サービスレベルの基準を明確化し、「サービスレベルが高い法人」へのインセンティブを設ける必要がありますが、基準の明確化は非常に困難です。

また、公的にレベルの高低を指定することも難しく、低いと認定されたサービスを受ける利用者への不公平の解消も必要となります。

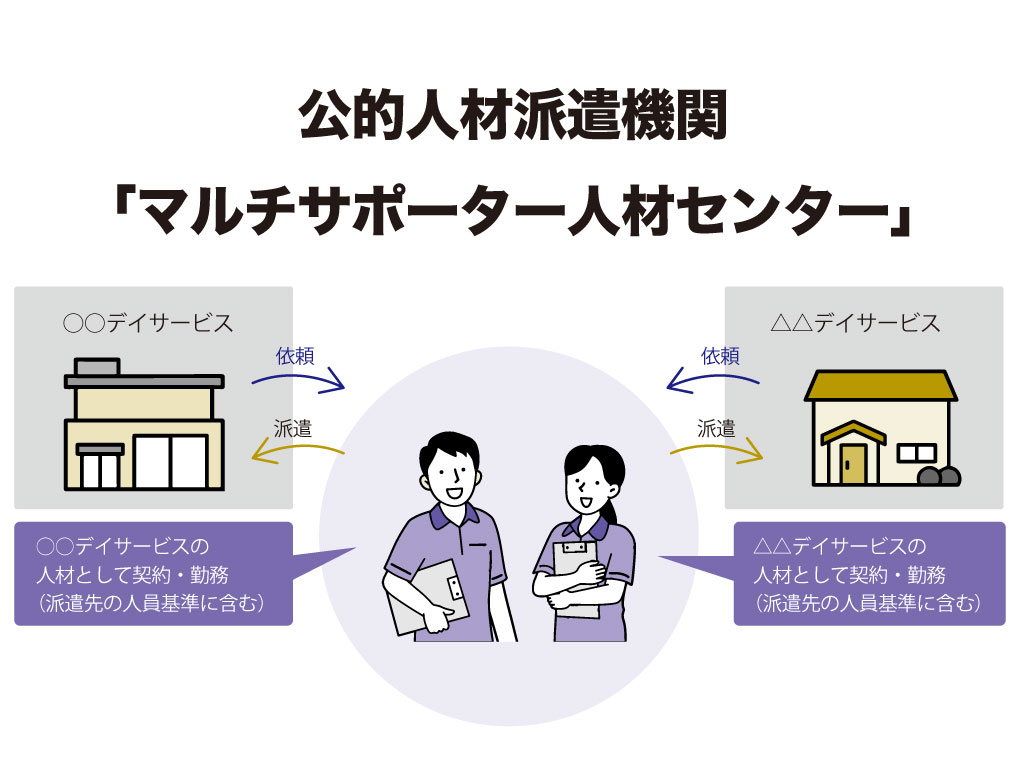

公的機関の「マルチサポーター」施設の設置

サービス需要の変化に応じて、柔軟に支援を行える公的人材派遣機関「マルチサポーター人材センター」の設立が望ましいと考えます。

公的機関から人材を派遣した場合、スポットバイトのように、派遣先の事業所や法人の人材として契約・勤務させれば、その人員を基準に含められます。

【3】訪問介護等への選択性包括報酬の導入

利用者選択制の導入

訪問介護では、選択性での包括報酬が提案されています。

包括報酬で危惧される点として、サービス提供が抑制されることが挙げられています。

これに対しては、サービス提供少量時減算が考えられます。

また、訪問介護のサービス継続策の一つとして包括報酬制の「訪問通所介護」の新設も必要でしょう。

【4】サービスの包括委託…介護サービスから「生活包括支援」へ?

自治体が、ある法人のサービス全般を一括して委託する「サービス包括委託」も提案されています。

サービスの包括委託には、大きく以下の2つの方向性が考えられます。

・要支援者・要介護者に限った委託とするのか、あるいは生活圏域全体を対象とするのか

・介護サービスのみに絞るのか、それとも生活支援や住居を含む「生活全般」を任せるのか

対象を「介護保険の利用者だけ」とするのか、「虚弱や介護保険対象外の人も含めて地域全体」とするのかということです。

また、委託内容を「ケア部分」に限定するのか、見守り、生活支援、住居など「生活全般」まで広げるのかという選択肢もあります。

地域で暮らすためには、介護だけでは解決できない

本人が営む地域で暮らし続けるためには、介護サービスだけでは不十分で、住まい・移動・医療・買い物などの問題も解決する必要があります。

本人の暮らしを支えるためには、生活全体のサポートが必要なため、近い将来、「生活包括支援」が取り入れられるでしょう。

新しい「日常自立支援事業」などとの調整が必要ですが、住まいや日常生活の支援までを視野に入れたアプローチにより、地域住民が安心して暮らせる環境が整備されます。

【5】地域中核法人の指定と支援

今後、事業所の撤退が進んだ場合、最終的には介護サービス提供を存続させるために地域を支える「地域の担当法人」を決定し、自治体が支援をする制度を創設する必要があると提案されています。

この際、複数法人が残っている場合には、自治体が主導して「地域での役割を指定・支援する」または「法人の合併等」を促進する必要が生じます。

医療と同様に、地域に必要なサービス量を検討し、各事業所の機能・役割とサービス提供量をマッチング・調整することが求められます。

そのためには、今からバックキャスティングを用いて計画的に事業を進める必要があります。

平成30年、介護保険制度の改正により介護予防通所介護が「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行した際、全国で大手事業所の撤退や自治体の混乱が相次ぎました。

この歴史を踏まえ、混乱が生じないようにする必要があります。

【6】施設転用の柔軟性の促進

介護に限らず、補助金を受けた建築物はさまざまな施設への転用が必要となってきます。

これにより、地域のニーズに応じた柔軟なサービス提供が可能になります。

ただし、厚生労働省管轄の事業とそれ以外の事業では、返還金等の扱いを変える必要があります。

【情報提供元】