認知症の状態にある方を理解しよう

町の中や身近なところで、「認知症なのかな?」と思う人に出会う機会が増えたような気がしませんか。

おそらく皆さんが認知症の状態にある方に関わる際に大切にしていることは、「認知症の状態にある方は特別ではない」ということです。

認知症に対して「世の中の理解が進んできたな」と思える場面に出会う一方で、特別な存在という認識が排除できていない雰囲気をまだまだ感じることが少なくありません。

認知症は主にアルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体病、ピック病等がありますが、すべて何らかの脳の状態変化によって起こっているものです。

脳神経障害は脳の変化によって引き起こされる障害で、失行、失認、失見当などはその代表的なものだと言われています。

「認知症をもつ人」という表現は、「あの人は認知症だからね」と病気や障害をもつ人として見ていると言うことができます。

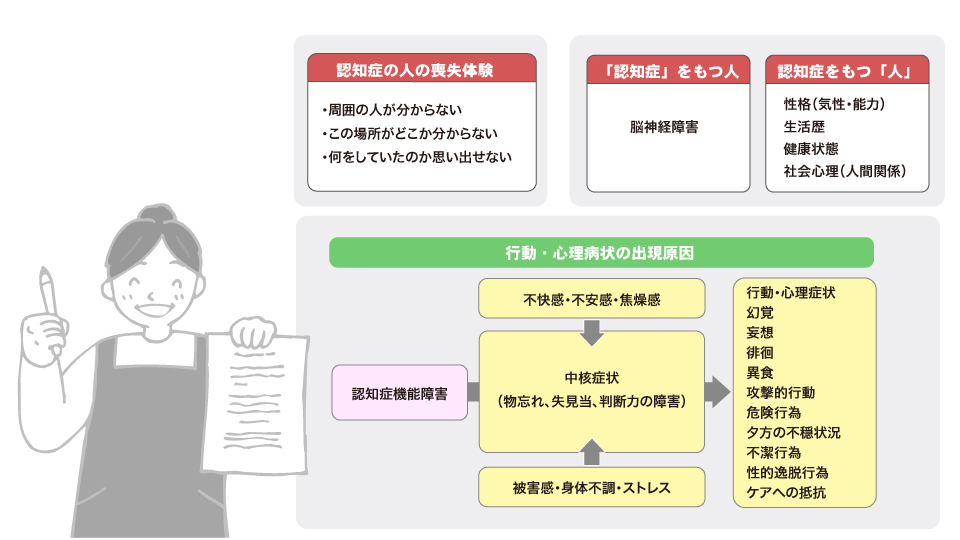

しかし、認知症を示している今の状態は単に脳神経障害だけで起きているのではなく、「認知症をもつ人」という表現では性格やこれまでの生活歴、健康状態、人と接するときのその人の特有の姿勢を含めた5つ(脳神経障害含む)の要素が影響し合って、今の症状が現れているのだと言われています。

「周辺症状/行動・心理症状の出現原因」が出現する背景には、「中核症状」があります。

それに日々の生活の中で味わう不安感、不快感、焦燥感、被害感、身体の不調、ストレスなどが加わり、周辺症状/行動・心理症状が個人差を持って現れると言われています。

認知症の症状の程度は類似していても、不安感などの要因が多いか少ないかによって、周辺症状/行動・心理症状の現れ方(幻覚、妄想、徘徊など)に違いがあると言われています。

と言うことは、不安感などを持たせないような、ケア環境が必要だということになります。

具体的には、認知症の状態にある方が中核症状に加え、個人差があるといわれる不安感や戸惑い、ストレスが高まることによって、周辺症状/行動・心理症状が数多く現れる可能性があります。

その症状が続くことによって、介護をする家族や介護者でも負担感や不安感、不満やストレスなどを持つことに繋がり、相互にとって「悪循環」を進めることになるのです。

高齢者の喪失体験には「社会的地位の喪失」「収入の喪失」「役割の喪失」「生きがいの喪失」「知人や友人の喪失」が挙げられますが、それに加えて、認知症の人の喪失体験には、「周囲の人が誰なのか分からない」「今、自分がいる場所がどこなのか分からない」「自分は何をしていたのか分からない、思い出せない」などが加わることになります。

この喪失体験をすることが認知症をもつ人の気持ちにどのような影響を及ぼすのかを、介護職員はさまざまな角度から予測することが大事になります。

【情報提供元】

認知症ケア最前線

【お役立ち研修】