拒否や意欲低下は、対象者との関係だけ見ていても解決できない

現場の職員は、容易に「拒否」や「意欲低下」という言葉で対象者をひとくくりにしがちですが、なぜ訓練やリハビリを拒否されているのか、なぜ意欲が低下しているのか、なぜ自主的に活動を行うことが難しいのかということを、根拠を持って説明できなければいけません。

意欲が低下していたり、リハビリを拒否する方に対するかかわりは、対象者との1対1の関係を見るだけでは解決できない場合が多いと考えられます。

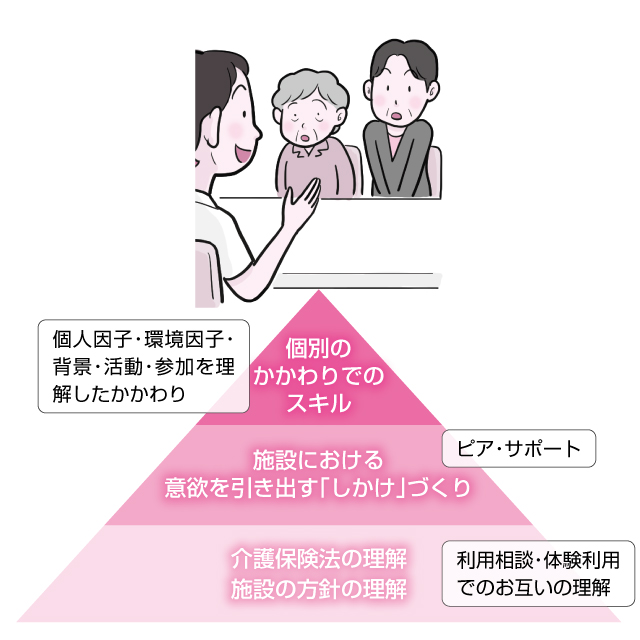

それは、介護保険法そのものの理解、施設自体の理念や方針の理解、さらには施設全体として意欲を引き出すような仕組みをつくる、その上で、対象者と職員が個別でかかわる際のスキルを高める、といった施設利用にあたってのマクロからミクロの段階ごとのかかわりの視点が必要だと感じています。

どの段階でも対象者がすべきことは何かを明確にしていなければ、無目的でエンドレスに利用する対象者が増えていくと考えられます。

介護保険法と施設の方針を利用相談の時点で伝える

通所介護では、対象者の方々にも介護保険を使ってサービスを受けるということはどういうことかを理解していただくことが必要です。

その上で、施設としてできることは何か、できないことは何かを利用者の方々に説明し、了承していただきます。

例えばレスパイト目的の場合や、通えればどこでもいいというご家族の意向がある場合は、施設の方針をご説明し、ご理解をいただくようにします。

逆に重症であっても、生活課題が明確で、その解決を対象者やご家族が望まれる場合は、施設でできることをお伝えし、利用していただきます。

もちろん、体験利用を行いながら、PT やOT、ST による評価と、今後の見通しに対するコンセンサスを得た上で契約を交わします。

利用者の意識を施設全体で変えていく

サービスを受ける側は、「やってもらえるから安心」と思っている場合が多くありますが、自ら「良くなりたい(生活を変えたい)」と思わなければ結果にはつながりません。

極力「お世話」をイメージした言葉を使用しないよう、介護職員の名称を介護士、介護福祉士、ケアワーカーではなく、支援・接客のプロという意味でsupport attendant(サポート・アテンダント)という造語などで呼ぶのも一つの方法です。

介護職員のことを略して「SAさん」と呼びぶことでご利用者の方々にも定着していきます。

また、ご利用者の名前をホワイトボードに貼り、個別機能訓練や屋外活動、入浴訓練、○○セラピーなど時間を決め、取り組む活動を個別に掲示したり、利用した日の記録を、個人用のノートに利用者自身で記入していただくのもよいでしょう。

ノートには何時に何を行ったかを記入し、それを担当職員が確認しながら、1 日を無駄なく過ごせるように促します。

ノートの最初のページには個別機能訓練計画書のコピーを綴じ、長期・短期目標やプログラムを利用者自ら確認できるような環境をつくります。

また、1日の終わりにダイアリー(日記)を書いてもらいます。

1日を振り返り、思ったこと、感じたことを自由に記入していたきます。

このような活動は、集団におけるピア・サポートによって飛躍的に効果が上がります。

同じような境遇、同じような年代、出身地、仕事などのライフヒストリーに基づき、利用日を合わせられるよう施設側で調整を行います。

その方たちが顔を合わせる機会をつくり、話すきっかけをサポートしていくことは、場の力を作り、成熟させていくことにもつながります。

これにより、何もしないで過ごす、ということがない雰囲気が生まれ、自然と何かに取り組もうという意欲につながります。

【情報提供元】

リハージュ

【お役立ち研修】