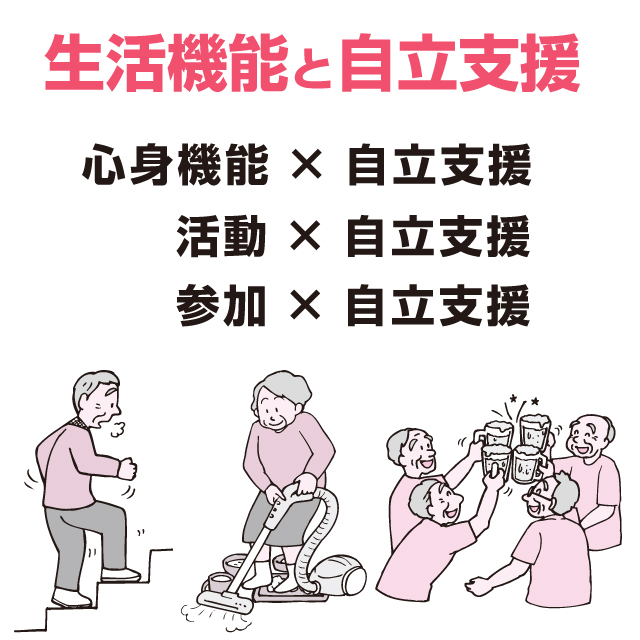

各生活機能の具体的な項目を抽出すると下記のようになります。

■心身機能×自立支援

心身機能の維持・改善の自立支援をします。

心身機能では、関節可動域、筋力、体力、バランス能力、咀嚼・嚥下機能、呼吸機能、発声機能、見当識、記憶、注意、遂行機能などの維持・改善を支援します。

[維持・改善に必要なこと]

事前と事後の評価の変化を知ることで、はじめて「維持」「改善」が判断できます。

(1)現在の状態の把握

心身機能を維持しているか、改善したかなどの判断は、現状と介入後の状態を比較して初めて分かることです。

従って、維持・改善の最初のステップは、現在の状態の把握となります。

(2)プログラムの決定&実施

維持・改善のためにするトレーニング内容を決め、それを実施します。

(3)再評価

介入後の状態を把握し、介入前後の状態を比較します。

■活動×自立支援

活動の自立支援は、リハビリ、介護の中心的な自立支援の一つです。

活動は、生活・人生での個人的な行為で、大別すると、1) ADL 、2) IADL 、3) 趣味活動 があります。

ADLは、すべての人が行う日常生活活動で、排泄、食事などが含まれます。

IADLは、ADLほどではありませんが、多くの人が共通して行う日常生活活動です。

趣味活動は、自分一人で行う趣味に関する活動です。

・ADLの自立支援

→具体的には、排泄、食事、入浴、更衣、整容、移動、コミュニケーション、睡眠の自立を支援します。

・IADLの自立支援

→具体的には、掃除、洗濯、調理、買い物、後片付け、ゴミ出し、火の管理、金銭管理、戸締まり、庭の手入れ、ペットの世話などの自立を支援します。

・趣味活動の自立支援

→具体的には、詰め将棋、水彩画、編み物、書道、園芸、俳句などの自立を支援します。

[自立支援の考え方]

1)事業所で訓練し、実際の場面へ

活動の自立に向けて、まず、デイなどの事業所で訓練し、次に、実際の場面へ徐々に移行して訓練していきます。

その際、大切なのは、実地的環境下で実践的な訓練を取り入れることです。

2)活動のレベルを「できる」から「している」へ

訓練などによって、「できるようになった活動」は、日々実際に「している活動」へ継続化、習慣化していきます。

■参加×自立支援

参加の自立支援は、リハビリ、介護で最も重要な支援の一つです。

参加は、生活・人生での社会的な行為、他者を含む行為です。明確な分類は未確立ですが、参加には、1)家や地域での役割、2)他者との交流、3)行事などへの参加 があります。

1)役割

・家庭での役割

・地域での役割

2)他者との交流

・家族、親戚、友人、知人との交流

・第三者との交流など

3)行事などへの参加

・地域行事への参加

・地域施設の利用など

[自立支援の考え方]

1)事業所で訓練し、実際の場面へ

参加の自立に向けて、まず、デイなどの事業所で訓練し、次に、実際の場面へ徐々に移行して訓練していきます。

その際、大切なのは、実践的な訓練を取り入れることです。

2)参加のレベルを「できる」から「している」へ

訓練などによって、「できるようになった活動」は、日々実際に「している活動」へ継続化、習慣化していきます。

【情報提供元】