■受入事業所の遵守事項

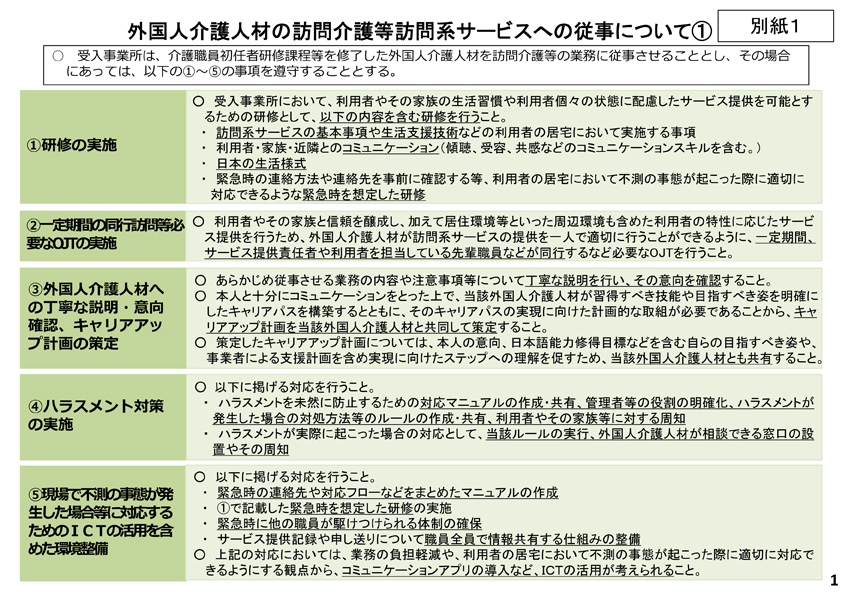

【1】研修の実施

受入事業所において、利用者やその家族の生活習慣や利用者個々の状態に配慮したサービス提供を可能とするための研修として、以下の内容を含む研修を行うこと。

・訪問系サービスの基本事項や生活支援技術などの利用者の居宅において実施する事項

・利用者・家族・近隣とのコミュニケーション(傾聴、受容、共感などのコミュニケーションスキルを含む。)

・日本の生活様式

・緊急時の連絡方法や連絡先を事前に確認する等、利用者の居宅において不測の事態が起こった際に適切に対応できるような緊急時を想定した研修

【2】一定期間の同行訪問等必要なOJTの実施

利用者やその家族と信頼を醸成し、加えて居住環境等といった周辺環境も含めた利用者の特性に応じたサービス提供を行うため、外国人介護人材が訪問系サービスの提供を一人で適切に行うことができるように、一定期間、サービス提供責任者や利用者を担当している先輩職員などが同行するなど必要なOJTを行うこと。

【3】外国人介護人材への丁寧な説明・意向確認、キャリアアップ計画の策定

あらかじめ従事させる業務の内容や注意事項等について丁寧な説明を行い、その意向を確認すること。

本人と十分にコミュニケーションをとった上で、当該外国人介護人材が習得すべき技能や目指すべき姿を明確にしたキャリアパスを構築するとともに、そのキャリアパスの実現に向けた計画的な取組が必要であることから、キャリアアップ計画を当該外国人介護人材と共同して策定すること。

策定したキャリアアップ計画については、本人の意向、日本語能力修得目標などを含む自らの目指すべき姿や、事業者による支援計画を含め実現に向けたステップへの理解を促すため、当該外国人介護人材とも共有すること

【4】ハラスメント対策の実施

以下に掲げる対応を行うこと。

・ハラスメントを未然に防止するための対応マニュアルの作成・共有、管理者等の役割の明確化、ハラスメントが発生した場合の対処方法等のルールの作成・共有、利用者やその家族等に対する周知

・ハラスメントが実際に起こった場合の対応として、当該ルールの実行、外国人介護人材が相談できる窓口の設置やその周知

【5】現場で不測の事態が発生した場合等に対応するためのICTの活用を含めた環境整備

以下に掲げる対応を行うこと。

・緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアルの作成

・【1】で記載した緊急時を想定した研修の実施

・緊急時に他の職員が駆けつけられる体制の確保

・サービス提供記録や申し送りについて職員全員で情報共有する仕組みの整備

上記の対応においては、業務の負担軽減や、利用者の居宅において不測の事態が起こった際に適切に対応できるようにする観点から、コミュニケーションアプリの導入など、ICTの活用が考えられること。

■受入事業所の対応事項

【1】外国人介護人材の実務経験等

提供するサービスの質の担保の観点等から、外国人介護人材が訪問系サービスに従事するに当たっては、介護事業所等での実務経験が1年以上ある外国人介護人材であることを原則とすること。

(具体的な取扱)

提供するサービスの質の担保の観点等から、外国人介護人材が訪問系サービスに従事するに当たっては、介護事業所等での実務経験が1年以上ある外国人介護人材であることを原則とする。

受入事業所の判断で、例外的に、実務経験が1年に満たない外国人介護人材を訪問系サービスに従事させる際には、N2相当など在留資格上求められている日本語能力よりも高いレベルでの能力を有する場合に限定する、かつ、同行訪問については、利用者ごとに行うこととし、週1回のサービス提供の場合(※)には、同行訪問を半年行う。ただし、利用者・家族の同意が得られる場合には、同行訪問を3ヶ月行った上で、サービス提供時に見守りカメラを活用するなどICTを用いて常に事業所とやりとりができるようにすることで対応することも可能とするといった措置を受入事業所に求める。

※同行訪問について、利用者に対して、週2回のサービス提供の場合は3か月、週3回以上の場合は、2か月行うこととする。

※利用者・家族との信頼醸成や利用者特性に応じたサービス提供を行うために、2ヶ月以上の同行訪問を求め、それ以上の同行訪問期間の短縮は認めない。

※また、利用者の状況等を勘案しつつ、外国人介護人材が訪問系サービスの提供を一人で適切に行うことができるようにするため利用者ごとに必要な期間について行うよう、受入事業者において適切に判断することが必要。

【2】利用者・家族への説明

受入事業者において、利用者やその家族に対して事前に丁寧な説明を行うこと。

具体的には、外国人介護人材が利用者の居宅に訪問して介護業務を行う可能性がある場合には、当該利用者やその家族に対し、以下の点などについて書面を交付して説明し、当該利用者又はその家族に当該書面に署名を求めること。

・外国人介護人材が訪問する場合があること

・【1】で記載した訪問する外国人の実務経験等について

・ICT機器を使用しながら業務を行う場合があること

・外国人介護人材の業務従事にあたって不安なことがある場合の事業所連絡先

■受入事業所の配慮事項

【1】訪問先の選定への配慮等の実施

外国人介護人材が訪問系サービスに従事するに当たっては、その訪問先の選定に際して、利用者の健康状態、ADL、認知症の日常生活自立度、居住環境等といった利用者の状態像や周辺環境、利用者や家族の意向、外国人介護人材のコミュニケーション能力や介護の技術の状況・意向等を踏まえ、サービス提供責任者の意見を十分に聞きつつ、受入事業者等が総合的に判断すること。

その際、訪問先の選定の判断について、受入事業者において記録を残すこと。

同行訪問の期間中においても、外国人介護人材に対して必要な指導を行うことに加えて、同行訪問を通じて利用者や家族の意向も改めて確認しつつ、当該外国人介護人材が適切な支援が提供できるか、利用者と良好な関係性が構築できるかなども勘案しながら、当該外国人介護人材が当該利用者のサービス提供を継続するか等についても判断すること。

【2】外国人介護人材の状況に応じたOJT等への配慮の実施

外国人介護人材の実務経験や能力等に応じて、サービス提供責任者等が十分配慮しながら徐々に業務に慣れることができるよう、OJTの期間を通常より長くすることや、面談を定期的に行うこと、きめ細かな日本語の学習支援に取り組むことなど、特段の配慮を行うこと。

適切に介護サービスの提供ができるよう、同行訪問の回数・期間をどう設定するかだけでなく、当該外国人介護人材の業務への従事状況を踏まえつつ、特に訪問系サービスの従事開始当初においては、事業所に戻ってきた後の指導・面談の機会を多く設定することや、日本語能力を踏まえて語学力に関する支援を手厚く行うことなど、それぞれの外国人介護人材の状況・能力等に応じた適切な支援を行うこと。

【情報提供元】

外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html

【お役立ち研修】