2025年5月19日(月)に開催された「第3回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」では、有料老人ホームに関する制度的な課題が一層明確となり、制度の構造的欠陥が高収益モデルの温床となっている現実が報告されました。

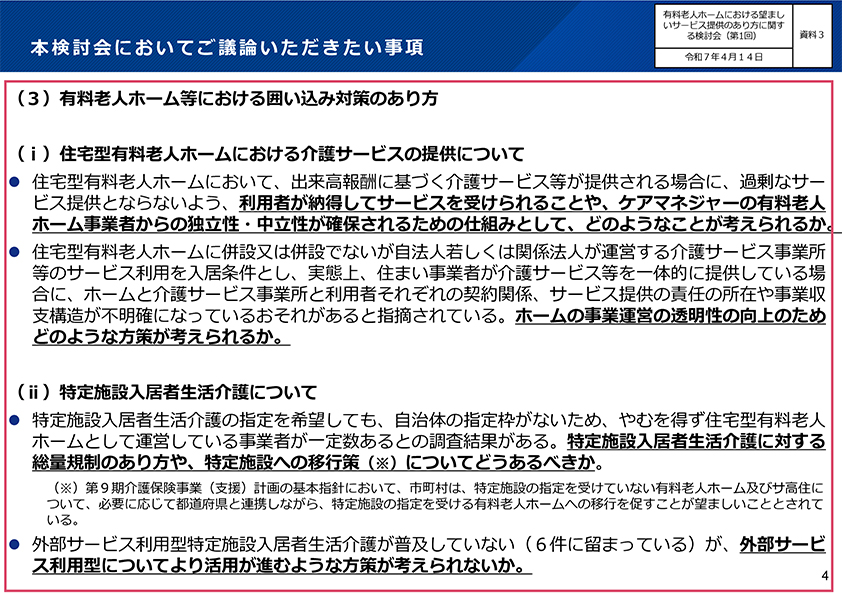

高齢者の住まいとしての役割を担うはずの施設が、介護保険制度の隙間を利用したビジネスモデルへと変質しつつある実態に対し、制度改革の必要性が強く認識されました。

まず注目されたのは、訪問系サービスの過剰な活用による高収益化のモデルです。

特に医療ニーズが高く、要介護度の重い入居者に対し、併設訪問介護や看護サービスを限度額の8割以上使う形で短期的に収益を上げる施設が存在していることです。

月額50~80万円に達する施設利用料は、一般の高齢者にとって到底手が届かない水準であり、制度が特定層を対象とした「選別型の住まい」へと誘導している懸念があります。

このような施設運営は、単なる収益志向にとどまらず、入居者の選択権や契約上の安全性にも重大な影響を与えています。

特に、訪問サービスを自ら選ぶことができない「囲い込み」の実態は深刻であり、利用者が形式上は選択の自由を有していても、実際には併設事業者以外を選べない状況が多数報告されています。

また、入居契約と介護契約が混在した「無名契約(混合契約)」の存在は、事故やトラブル発生時に責任の所在が不明確となる法的リスクも孕んでいます。

さらに、施設入居の入口である「紹介業者」の関与も問題化しています。

成功報酬型の紹介事業では、施設との関係性により中立性が失われ、短期退去時の紹介料返還問題や、紹介者がケアマネ的な役割を果たすケースまで出てきており、介護保険制度本来の利用者本位の理念と乖離しています。

こうした制度構造の問題をより具体的に浮かび上がらせたのが、福山市の実態報告です。

参考人として出席した福山市職員からは、以下のような現場の声が紹介されました。

・ 医療依存度の高い高齢者を対象とした施設の開設相談が急増しており、制度の隙間を活用した事業が加速している

・「既存建物等の活用の特例」を都合よく解釈し、不適合な状態の既存施設を改修して有料老人ホームに転用する相談が増加している

・立入検査は現在3年に1回行っているが、その間に指針を満たさない状態での継続運営が常態化している例もあり、監査頻度の見直しが必要ではないか

という問題提起がありました。

このように、現場からの制度運用上の課題指摘は、制度設計側にとっての重要な警鐘です。

実際、行政による監査・監督権限の限界が制度的に存在しており、届出制ゆえに開設のハードルが低く、また法人名義変更によって過去の監査履歴がリセットされるといった実態が自治体を悩ませています。

検討会では、これらの課題を踏まえ、以下のような今後の制度対応の方向性が共有されました。

■入居契約と介護契約の明確化・法的整備(「無名契約」の是正)

■囲い込み対策と外部サービス利用の保障

■紹介業者のルール整備と契約情報の透明化

■施設開設時の審査制度の導入(許可制の検討)

■行政の監査権限強化と情報連携体制の構築

座長の駒村康平氏(慶應義塾大学教授)は、「このままでは高齢者が尊厳を持って暮らせる住まいを維持できなくなる」と述べ、ガイドラインだけでなく法制化による構造的な制度改革の必要性を訴えられました。

本検討会は、有料老人ホームが直面する構造的な制度課題を浮き彫りにしました。

次回以降の議論では、具体的な制度設計案の提示と、現場実態を踏まえた「持続可能で安心できる住まい」の在り方が問われることになります。

【情報提供元】

有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html

【お役立ち研修】